JEP 2025

Groupe de Recherches Archéologiques de la Loire

Maison Passé-Présent

8 rue Desimiane de Montchal

42170 Saint-Just Saint-Rambert

JEP 2025

Bulletin n° 35, 2025

SOMMAIRE

Editorial

Eric Clavier, président du GRAL

- Programme de recherches sur les Hautes Chaumes du Forez

Jacques Verrier et al.

- Retour sur une maison disparue : la Vaure commune de la Talaudière

Philippe Richagneux

- Archéologie à Saint-Just-Saint-Rambert, 7000 ans d'histoire

Mireille Busseuil

- Les gorges de la Loire, d'Aurec à Saint-Just-sur-Loire

Christian Ranchon

- Un diagnostic archéologique à Saint-Just-Saint-Rambert

Léo Lacheray

- Un parcellaire médiéval urbain et son évolution en forez, l'exemple du bourg de Saint-Rambert

Eric Clavier

-- La maison Giraudon au 1 rue Chappelle à Saint-Just Saint-Rambert

Jacques Verrier

Chronique d’archéologie forézienne

Commande par la fiche contact ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Bellegarde en Forez

Mise à jour le 20/01/2025

La commune de Bellegarde en Forez est située sur la rive droite de la Loire. Son territoire se répartit sur la plaine et sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais, en proportion d’un tiers pour la partie plaine et de deux tiers pour la partie montagne.

La commune de Bellegarde en Forez est située sur la rive droite de la Loire. Son territoire se répartit sur la plaine et sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais, en proportion d’un tiers pour la partie plaine et de deux tiers pour la partie montagne.

Nos prospections se sont déroulées principalement dans l'ouest de la commune, constitué par la plaine et les piedmonts. Notre passage dans les quelques parcelles cultivées du relief s’est révélé infructueux.

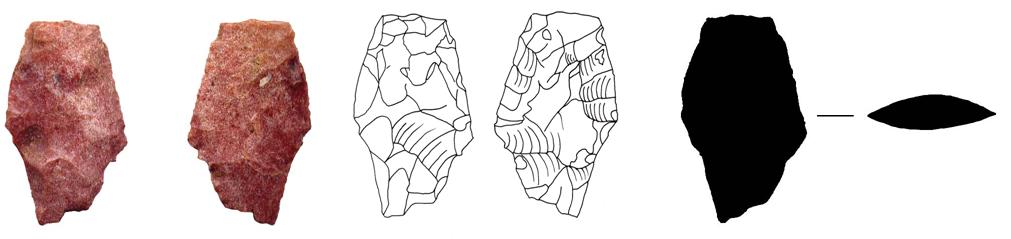

Quelques éléments lithiques isolés ont été ramassés entre les lieux-dits les Varennes et la Veange. Nous avons notamment trouvé une pointe de flèche en silex rosé, malheureusement cassée. La faible densité de ces indices ne permet pas de situer un éventuel site.

Des fouilles ont été effectuées au préalable de l'extension de la carrière de Ruffy (Lemaitre, Eveha, 2016). Des éléments datant de la période de la Tène ont été dégagés : fosse avec céramiques et petits bâtiments sur poteaux (Adam, Lemaitre, 2017). La précédente campagne à mis au jour une remarquable nécropole de la fin de l'Antiquité Tardive et du Haut-Moyen-Äge : 70 tombes réparties en 4/5 rangées et orientés E-O ont été dégagées.

L’essentiel du mobilier archéologique ramassé date de l'époque gallo-romaine. La plupart des ramassages effectués sont limités : vers Les Vernes, de la tuile à rebords et de la céramique commune ; à La Vaure de la tuile à rebords ; encore de la tuile à rebords mais accompagnée de céramique commune variée (écuelle, vase ovoïde, vase de stockage, fragments d’amphores et un fragment de céramique sigillée) dans deux zones proches l’une de l’autre, situées à l’ouest ; de la tuile à rebord, un fragment possible d’amphore de type Haltern 70, de la céramique commune et peinte au nord-ouest du territoire. Au lieu-dit le Ceriset, les éléments récoltés indiquent par leur variété et par leur densité la présence probable d'un habitat : fragments de tuiles à rebord ; tubuli d’hypocauste ; tessons d’amphores, fragments de céramique commune et de céramique sigillée lisse  et à décors. Ces dernières ont permis d'avancer une datation de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle de notre ère pour l’occupation de ce site.

et à décors. Ces dernières ont permis d'avancer une datation de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle de notre ère pour l’occupation de ce site.

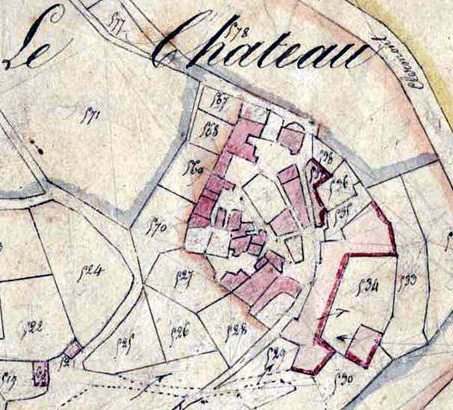

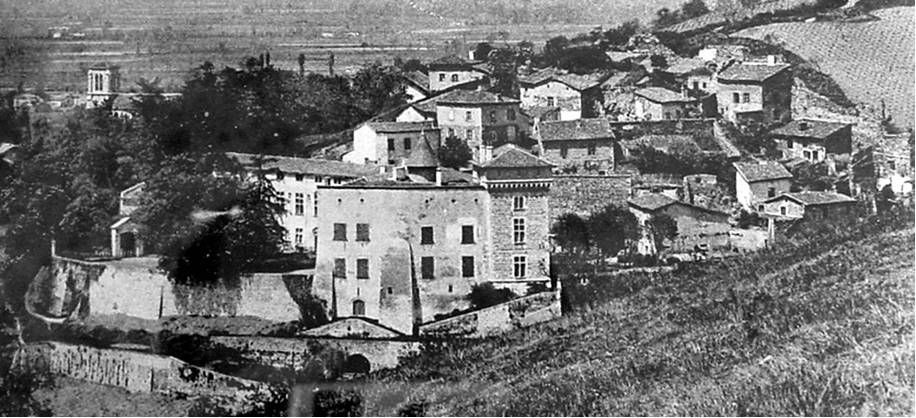

Le village et l'ancienne forteresse médiévale sont bâtis à la sortie d’un défilé aux versants pentus, au fond duquel coule la rivière d’Anzieux. Cette vallée a été vraisemblablement un cheminement naturel pour traverser la montagne en direction des vallées Saône/Rhône, et de Lyon. Cette position stratégique fait du chatel de Bellegarda, cité en 1260, un des verrous du Forez. Bellegarde est un village bipolaire comme l’a représenté Guillaume Revel dans son Armorial datant de 1450. D’un côté le bourg castral et de l’autre un autre groupement d’habitats, autour de l’église. Le bourg castral est installé à la sortie de la vallée ; il est en forme  d’éventail et la partie haute est occupée par le château flanqué d’un donjon carré, tandis que la partie basse est occupée par des habitations. L’enceinte suit la pente et son parcours est rythmé par une succession d’échauguettes en bois et de tours rondes. Une tour rectangulaire, précédée d’un pont-levis, constitue l’entrée de la forteresse. Au XIXe siècle, l’ensemble clos était encore occupé par de nombreux habitats, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. L’Armorial de Revel est difficile à interpréter car la physionomie des lieux a beaucoup changé. Au XVIe siècle, le château fut reconstruit dans la partie basse du bourg, au détriment des habitats et d’une partie des remparts.

d’éventail et la partie haute est occupée par le château flanqué d’un donjon carré, tandis que la partie basse est occupée par des habitations. L’enceinte suit la pente et son parcours est rythmé par une succession d’échauguettes en bois et de tours rondes. Une tour rectangulaire, précédée d’un pont-levis, constitue l’entrée de la forteresse. Au XIXe siècle, l’ensemble clos était encore occupé par de nombreux habitats, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. L’Armorial de Revel est difficile à interpréter car la physionomie des lieux a beaucoup changé. Au XVIe siècle, le château fut reconstruit dans la partie basse du bourg, au détriment des habitats et d’une partie des remparts.

Le nombre de bâtiments autour de l’église est limité. Cet édifice paraît avoir connu de nombreuses vicissitudes et l’église dessinée en 1450 ne se retrouve pas dans les descriptions ou plans anciens, encore moins dans le bâtiment actuel. Hormis une porte portant la date de 1656, attribuée à la maison de Javogues, aucun édifice ancien n’a été répertorié. Aux deux pôles cités, il faut en rajouter un troisième, situé au pied du relief, au carrefour de la voie appelée viam Lioneysa et d’un itinéraire nord-sud. Ce lieu est connu sous le nom des Forges ou des Farges. Cet ensemble à trois centres de vie bien distincts (le château, l’église et le carrefour) forme une particularité de la commune.

viam Lioneysa et d’un itinéraire nord-sud. Ce lieu est connu sous le nom des Forges ou des Farges. Cet ensemble à trois centres de vie bien distincts (le château, l’église et le carrefour) forme une particularité de la commune.

De l’autre côté de la vallée, sur le relief face à l’ensemble castral, se trouve la petite chapelle de Saint-Pierre-de-Montmain. Citée en 1343, il s’agit d’un édifice rustique, assez bas de toit. Il existait sur ce relief, selon plusieurs auteurs, une tour (de guet ?).

Il faut aussi signaler la présence de plusieurs tuileries du XIXe siècle sur le cadastre Napoléon. Elles sont situées au pied du château pour l’une et dans la vallée du Claveau pour les autres. Quelques vestiges de bâtiments sont encore visibles.

Bulletin n° 16, 2006

Montrond-les-Bains

Mise à jour le 30/01/2025

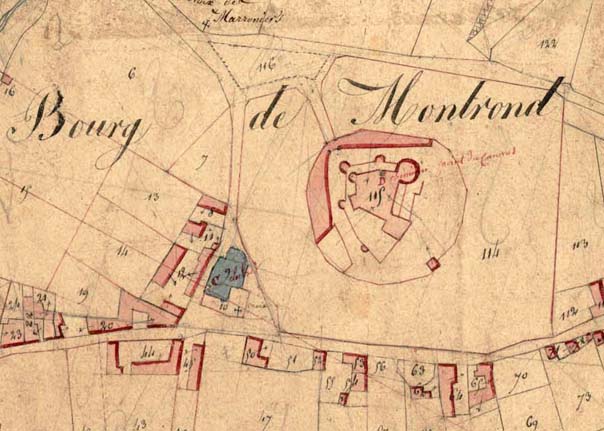

La commune de Montrond-les-Bains est située sur la rive droite de la Loire, en bordure du fleuve. Une petite enclave se trouve sur l’autre rive ; elle porte le nom révélateur du Port. La géographie de la commune est composée d’une plaine alluviale comprise dans un méandre du fleuve. Elle forme quasiment une île, car la Coise la sépare presque entièrement de la terrasse, jusqu’à son confluent avec la Loire. La terrasse ancienne constitue la seconde composante du relief. Elle a tendance à remonter vers l’est. Le Mont Rond, émergence basaltique sur laquelle le château est construit, forme une curiosité géologique.

La commune de Montrond-les-Bains est située sur la rive droite de la Loire, en bordure du fleuve. Une petite enclave se trouve sur l’autre rive ; elle porte le nom révélateur du Port. La géographie de la commune est composée d’une plaine alluviale comprise dans un méandre du fleuve. Elle forme quasiment une île, car la Coise la sépare presque entièrement de la terrasse, jusqu’à son confluent avec la Loire. La terrasse ancienne constitue la seconde composante du relief. Elle a tendance à remonter vers l’est. Le Mont Rond, émergence basaltique sur laquelle le château est construit, forme une curiosité géologique.

C’est en 1991, qu’un bracelet en « pierre » daté du Néolithique a été retrouvé sur l’emplacement du cimetière. C’est un ramassage isolé. Deux monnaies romaines en argent, sont indiquées comme découvertes au château.

Les prospections du GRAL ont été limitées par l’urbanisation importante de la terrasse. Quelques éléments lithiques, ramassés autour de Meylieu et près du château, indiquent, pour les parcelles prospectées, une fréquentation ancienne mais pas une réelle installation.

Dans le lit majeur du fleuve, souvent riches en installations antiques, les ramassages se sont limités à des éléments isolés, souvent roulés par les eaux du fleuve. Des témoignages indiquent la découverte de quelques éléments liés la plupart du temps à une activité de moulinage.

La période gallo-romaine est mieux représentée. Près du château, des fragments de tuile à rebords, des tessons d’amphore et de la céramique commune et sigillée ont été ramassés. Depuis, cette installation a été confirmée par des diagnostics de l’Inrap, dont un, vers le lieu-dit Le Vincent. (Ackx, 2010). Une fosse et un fossé antique ont été fouillés ainsi qu'un niveau de sol, un silo et un fossé médiéval. Deux autres gisements ont été localisés autour de Meylieu. Sur le premier, les ramassages se limitent à des fragments de tuiles à rebords. Le second contient en plus des éléments de meule à bras en basalte et quelques tessons de céramique commune. Le même type de matériel, auquel on peut rajouter des tessons d’amphore provient de deux parcelles situées près de Grange-Neuve. Au sud-est de la commune, au pied du petit relief qui monte vers Bellegarde-en-Forez, la variété des céramiques et notamment la présence de sigillée permet de supposer la présence d’un habitat gallo-romain.

La période gallo-romaine est mieux représentée. Près du château, des fragments de tuile à rebords, des tessons d’amphore et de la céramique commune et sigillée ont été ramassés. Depuis, cette installation a été confirmée par des diagnostics de l’Inrap, dont un, vers le lieu-dit Le Vincent. (Ackx, 2010). Une fosse et un fossé antique ont été fouillés ainsi qu'un niveau de sol, un silo et un fossé médiéval. Deux autres gisements ont été localisés autour de Meylieu. Sur le premier, les ramassages se limitent à des fragments de tuiles à rebords. Le second contient en plus des éléments de meule à bras en basalte et quelques tessons de céramique commune. Le même type de matériel, auquel on peut rajouter des tessons d’amphore provient de deux parcelles situées près de Grange-Neuve. Au sud-est de la commune, au pied du petit relief qui monte vers Bellegarde-en-Forez, la variété des céramiques et notamment la présence de sigillée permet de supposer la présence d’un habitat gallo-romain.

Montrond-les-Bains est connu comme site thermal et l’on connaît le goût des romains pour les plaisirs de l’eau. Mais, à ce jour, rien n’indique une quelconque utilisation de la source à cette période : aucun élément de thermes publiques ou privées n’ont été signalés ; la source actuelle est le résultat d’un forage récent.

Deux édifices excavés sur solins, seize bâtiments sur poteaux et un ensemble mixte ont été fouillés dans la zone industrielle des Bergères. D'autres alignements de poteaux, des fossés et des fosses ont aussi été retrouvé. Le site a été interprété comme un habitat de la période mérovingienne - début carolingienne (Poirot, Archéodunum, 2019).

A l’époque médiévale, le territoire de la commune actuelle couvrait deux centres de vies. Le premier était groupé autour du château et de la chapelle devenue ensuite l’église ; le second se trouvait autour de l’église de Meylieu.

Il est difficile de passer par Montrond et de ne pas remarquer le château qui, malgré les années et les vicissitudes du temps, reste une forteresse impressionnante. Cité dès 1202, il était propriété des comtes de Forez. Cent ans plus tard, le château, tous les biens et les avantages qui lui étaient liés furent échangés à la famille Saint-Germain contre les droits qu’ils avaient à Saint-Germain-Laval. De forme trapézoïdale, le bâtiment  possède une tour à chaque angle. Celle située à l’angle sud-est est la tour maîtresse ou donjon. Hormis la façade sud, les trois autres sont encore présentes mais il manque une grande partie des murs intérieurs.

possède une tour à chaque angle. Celle située à l’angle sud-est est la tour maîtresse ou donjon. Hormis la façade sud, les trois autres sont encore présentes mais il manque une grande partie des murs intérieurs.

L’église de Montrond, dédiée à saint Roch, a été rénovée récemment. La partie la plus ancienne parait être le chœur, mais l’essentiel du bâtiment date des XVe et XVIe siècles. A l’origine, simple chapelle du château, elle dépendait de l’église de Meylieu.

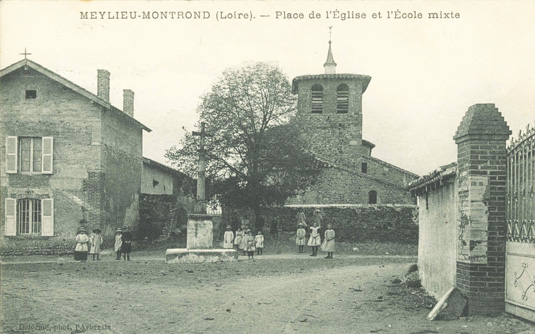

Le petit village de Meylieu, au sud de la commune, se situe en bordure de la terrasse ancienne. Point central de la vie à l’époque médiévale, il ne reste pas grand-chose de ce passé : quelques pierres en remploi ; un bâtiment appelé le Château dont on ne connaît pas l’époque de construction ; une petite église, dédiée à saint Pierre, citée dès le XIe siècle ; un fût de croix sur lequel figure un personnage tenant dans ses mains un objet (saint Pierre tenant les clés du Paradis ?).

Bulletin n° 7, 1997

Bulletin n° 20, 2010

Nouveautés :

Guide de visite de Marols

Guide de visite de Montarcher

Cliquez sur l'onglet GUIDES