Bonson

Bonson

La commune de Bonson se situe au sud de la plaine du Forez, en bordure du fleuve. Elle porte le nom de la rivière qui la traverse, au sud-est, et qui se jette dans la Loire sur la commune voisine de Saint-Cyprien, dans une zone où les gravières ont fortement modifié le paysage. Son territoire n’est pas très étendu mais la densité du bâti, résidentiel et industriel, est importante et les parcelles en état d’être prospectées sont par conséquent très limitées.

Les découvertes archéologiques sont peu nombreuses mais ce qui ne signifie pas que son territoire n’a pas été occupé dans des temps anciens. Quelques indices d’une présence gallo-romaine ont été ramassés sous la forme de fragments de tuiles à rebords dans le lit majeur de la Loire, au lieu-dit les Littes ; de la tuile a aussi été ramassée accompagnée de quelques tessons de céramique commune vers Esserterie.

Les diagnostics successifs effectués par les archéologues de l’Inrap entre 2008 et 2013 lors de l’établissement de la ZAC Les Plaines, située à l’ouest de la commune de Bonson ont donné quelques résultats positifs. Cette zone englobe aussi une partie du territoire des communes de Sury-le-Comtal et de Saint-Marcellin-en-Forez. Un horizon néolithique a été mis en évidence ainsi que quelques structures antiques. La plus présente est une petite nécropole, sans doute familiale, datant des Ier et IIe siècles, ainsi que des traces du bucher de crémation. Elle se situait non loin du bourg moderne de la ville. Des drains et des fossés dont certains sont antiques (un des fossés a été daté de l'Antiquité Tardive) montre une parcellisation ancienne de l’endroit.

En 1903, au lieu-dit la Tuilière, près du hameau du Béchet, un sarcophage bâti en dalles de calcaire a été exhumé lors de travaux agricoles. Aucun élément permettant une datation n’a été retrouvé à l’intérieur ou aux alentours ; il a néanmoins été avancé le XIIe siècle comme datation la plus ancienne lui étant attribuable.

En 1903, au lieu-dit la Tuilière, près du hameau du Béchet, un sarcophage bâti en dalles de calcaire a été exhumé lors de travaux agricoles. Aucun élément permettant une datation n’a été retrouvé à l’intérieur ou aux alentours ; il a néanmoins été avancé le XIIe siècle comme datation la plus ancienne lui étant attribuable.

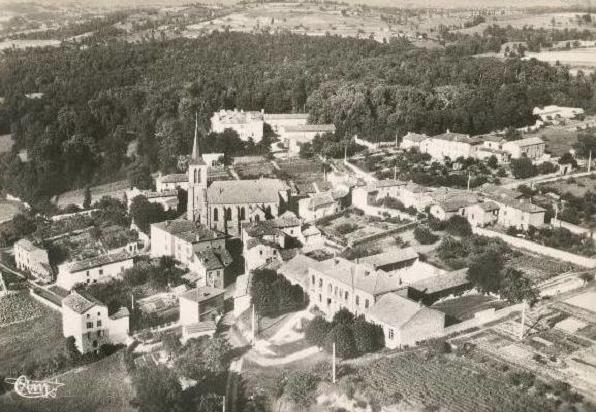

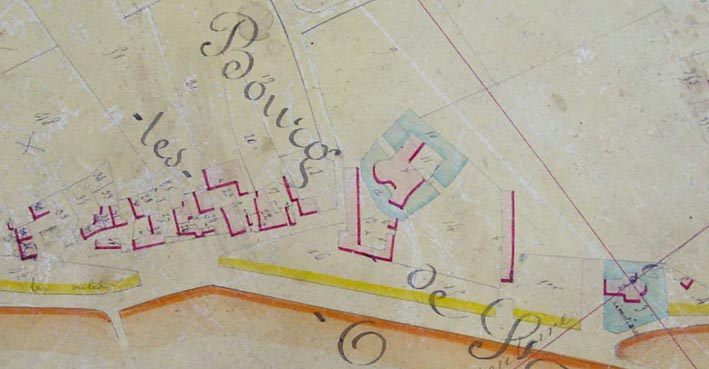

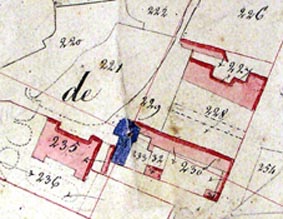

Si l’on consulte l’ancien cadastre de 1811, nous constatons que ce qui constitue aujourd'hui le bourg moderne était alors inexistant. Quelques domaines isolés et les deux groupements de Lurieu et du bourg de Bonson constituaient les seuls habitats. C’est la conjonction de plusieurs facteurs qui contribuèrent au développement du nouveau bourg et l’abandon progressif de l’ancien qui se trouvait en dehors des voies de  communications : l’intersection de deux routes nouvelles avec celle venant de Saint-Bonnet-le-Château (celles de Montbrison à Saint-Etienne par Saint-Rambert et par Andrézieux) ; la construction du pont d’Andrézieux ; le passage du chemin de fer et la création de la gare.Anciennement, c'était le lieu-dit actuel de la Chapelle qui constituait le centre de vie de la commune.

communications : l’intersection de deux routes nouvelles avec celle venant de Saint-Bonnet-le-Château (celles de Montbrison à Saint-Etienne par Saint-Rambert et par Andrézieux) ; la construction du pont d’Andrézieux ; le passage du chemin de fer et la création de la gare.Anciennement, c'était le lieu-dit actuel de la Chapelle qui constituait le centre de vie de la commune.

La chapelle Notre-Dame de Bonson possède en commun avec d’autres édifices de ce type, la légende accompagnant sa création, au XIe siècle. Une statue de la Vierge fut découverte par un berger dans le creux d’un arbre. Elle fut emportée par les habitants, mais elle revint d’elle-même plusieurs fois vers le lieu de découverte où fut alors élevé la chapelle. Une Vierge sculptée datant du XVe s. a été dérobée dans les années 1980-90 ; ce n’était donc pas la Vierge primitive.

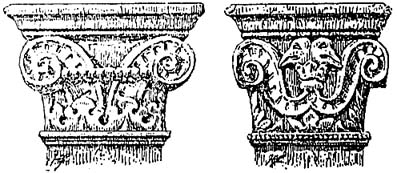

Le bâtiment est construit en bordure de la balme qui domine le lit majeur du fleuve et le bief des moulins. La façade possède un clocher mur et un campanile à deux chapiteaux sculptés (oiseau et motifs végétaux). Le portail date de la construction ; il est surmonté d‘une petite fenêtre. On distingue aussi sur cette façade les agrandissements effectués au cours du XVIe siècle par l’adjonction de chapelles latérales.

Le bâtiment est construit en bordure de la balme qui domine le lit majeur du fleuve et le bief des moulins. La façade possède un clocher mur et un campanile à deux chapiteaux sculptés (oiseau et motifs végétaux). Le portail date de la construction ; il est surmonté d‘une petite fenêtre. On distingue aussi sur cette façade les agrandissements effectués au cours du XVIe siècle par l’adjonction de chapelles latérales.  Celle de gauche est dédiée à Saint Joseph, la première de droite, plus richement décorée a été financée par la famille Gonyn (Abbé Signerin) et la seconde consacrée à Notre Dame. Le chœur actuel, a trois pans, date de 1866 et il a remplacé un chœur plus ancien avec une abside en cul de four.

Celle de gauche est dédiée à Saint Joseph, la première de droite, plus richement décorée a été financée par la famille Gonyn (Abbé Signerin) et la seconde consacrée à Notre Dame. Le chœur actuel, a trois pans, date de 1866 et il a remplacé un chœur plus ancien avec une abside en cul de four.

La croix des Rameaux que l’on trouve à l’entrée du hameau mais dont l’emplacement initial a été a modifié, a subi de nombreuses rénovations : le socle et le dé sont du XVIe s., le fût du XVIIe s., le chapiteau du XVIIIe s., l’entablement du XIXe s. et le croisillon du XXe s. (voir base de données Lapis crucem).

Au XVe siècle, en remplacement d’un édifice plus ancien, l’église dédiée à Saint-André a été construite. Elle sera modifiée ou agrandie plusieurs fois entre le XVIe et le XIXe siècle. Une crypte, servant d’ossuaire, se trouve sous le bâtiment.

Au XVe siècle, en remplacement d’un édifice plus ancien, l’église dédiée à Saint-André a été construite. Elle sera modifiée ou agrandie plusieurs fois entre le XVIe et le XIXe siècle. Une crypte, servant d’ossuaire, se trouve sous le bâtiment. Une maladrerie existait sur le chemin qui conduit de Sury-le-Comtal à Saint-Romain-le-Puy, près d’Amancieux où le toponyme a été conservé dans les matrices cadastrales anciennes. A l’époque ce chemin était celui qui reliait Montbrison à Saint-Rambert et au pont de Saint-Just.

Une maladrerie existait sur le chemin qui conduit de Sury-le-Comtal à Saint-Romain-le-Puy, près d’Amancieux où le toponyme a été conservé dans les matrices cadastrales anciennes. A l’époque ce chemin était celui qui reliait Montbrison à Saint-Rambert et au pont de Saint-Just.

Le te

Le te

Il semblerait, que le château fut seigneurie de La Pierre-Duron jusqu’à la moitié du XVIIIe s. Le bâtiment a fait l'objet d'une étude.Elle

Il semblerait, que le château fut seigneurie de La Pierre-Duron jusqu’à la moitié du XVIIIe s. Le bâtiment a fait l'objet d'une étude.Elle

Le clocher gothique datant du XVe siècle est la seule partie restante de l’ancienne église ; elle est sous le vocable de saint Michel

Le clocher gothique datant du XVe siècle est la seule partie restante de l’ancienne église ; elle est sous le vocable de saint Michel

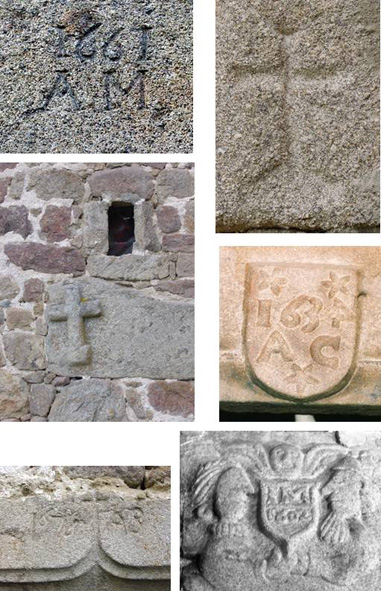

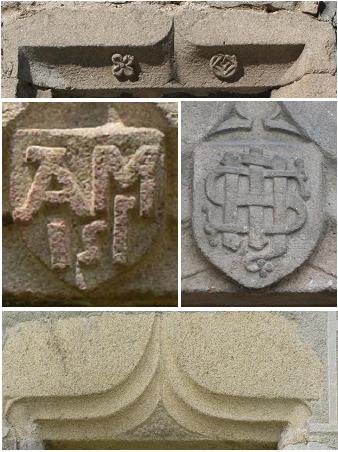

L’Hôtel Bouthéon ou Hôtel de la comtesse Anne, est localisé dans le pâté de maisons situé à l’entrée du bourg. Des encadrements moulurés et un linteau taillé en bâtière, sculpté d’une fleur sous une accolade montre une ancienneté de la demeure. A l’intérieur, le linteau de la cheminée est orné d’une figure d’ange et d’un blason dans lequel sont inscrit les initiales IM et la date de 1602. De part et d’autres deux personnages se tenant la main, un masculin et un féminin sont sans doute la représentation d’anciens propriétaires. A l’étage, au niveau d’une petite fenêtre ovale, se trouve une pièce que la tradition défini comme l’oratoire de la comtesse. On y avait une vue directe sur l’église. Elle est couverte d’une petite voûte d’arêtes dont la clé est sculptée du monogramme IHS tandis que trois arêtes retombent sur des petits culots ornés de têtes.

L’Hôtel Bouthéon ou Hôtel de la comtesse Anne, est localisé dans le pâté de maisons situé à l’entrée du bourg. Des encadrements moulurés et un linteau taillé en bâtière, sculpté d’une fleur sous une accolade montre une ancienneté de la demeure. A l’intérieur, le linteau de la cheminée est orné d’une figure d’ange et d’un blason dans lequel sont inscrit les initiales IM et la date de 1602. De part et d’autres deux personnages se tenant la main, un masculin et un féminin sont sans doute la représentation d’anciens propriétaires. A l’étage, au niveau d’une petite fenêtre ovale, se trouve une pièce que la tradition défini comme l’oratoire de la comtesse. On y avait une vue directe sur l’église. Elle est couverte d’une petite voûte d’arêtes dont la clé est sculptée du monogramme IHS tandis que trois arêtes retombent sur des petits culots ornés de têtes.

L’existence d’un moulin sur le ruisseau de Gonsot est confirmée par un vestige de levée mais aussi par la tradition locale. En 1394, l’Aujon (ancien nom de la Mare) faisait déjà tourner un moulin sous le bourg de Gumières.

L’existence d’un moulin sur le ruisseau de Gonsot est confirmée par un vestige de levée mais aussi par la tradition locale. En 1394, l’Aujon (ancien nom de la Mare) faisait déjà tourner un moulin sous le bourg de Gumières.

Le silex de Ruffieux est de couleur noire avec de nombreuses veinures blanches mais certains faciès sont gris légèrement translucide. Le matériau n’est pas de très bonne qualité et se révèle difficilement taillable. Néanmoins, lors de nos prospections, nous en retrouvons régulièrement associé avec d’autres variétés, sur les sites protohistoriques et quelques exemplaires travaillés se retrouvent sur des sites du nord du département. Le calcaire est lui de qualité moyenne mais il a été extrait, taillé et utilisé dans de nombreux monuments du Forez et notamment dans des églises comme Notre-Dame de Montbrison ou tout simplement dans une partie de l’église de Précieux.

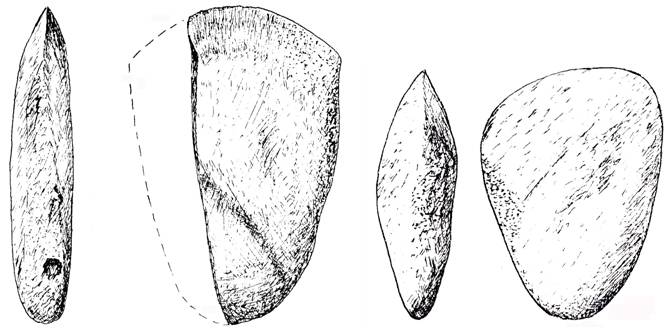

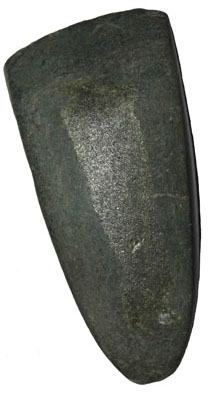

Le silex de Ruffieux est de couleur noire avec de nombreuses veinures blanches mais certains faciès sont gris légèrement translucide. Le matériau n’est pas de très bonne qualité et se révèle difficilement taillable. Néanmoins, lors de nos prospections, nous en retrouvons régulièrement associé avec d’autres variétés, sur les sites protohistoriques et quelques exemplaires travaillés se retrouvent sur des sites du nord du département. Le calcaire est lui de qualité moyenne mais il a été extrait, taillé et utilisé dans de nombreux monuments du Forez et notamment dans des églises comme Notre-Dame de Montbrison ou tout simplement dans une partie de l’église de Précieux. Il fallut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que de nouvelles trouvailles soient signalées : deux haches polies vers le hameau de la Vue et du matériel gallo-romain vers le Grand Gramia. En 1968/69 une série de sondages furent effectués sur ce dernier site sous la direction de R. Quitaud. Le site fut interprété comme étant le dépotoir d’une villa occupée du Ier à la fin du IIème siècle. Depuis, les prospections du GRAL ont permis de prolonger son occupation au moins jusqu’aux IVe/Ve siècles.

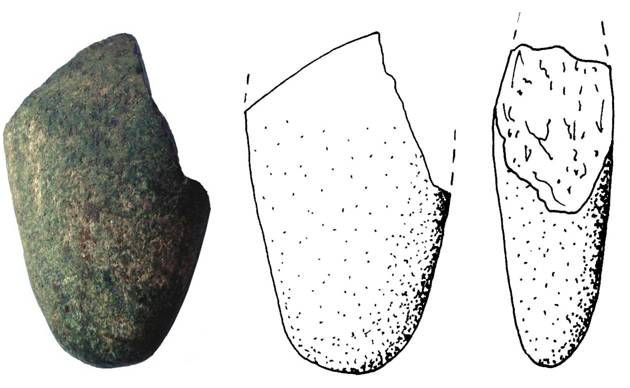

Il fallut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que de nouvelles trouvailles soient signalées : deux haches polies vers le hameau de la Vue et du matériel gallo-romain vers le Grand Gramia. En 1968/69 une série de sondages furent effectués sur ce dernier site sous la direction de R. Quitaud. Le site fut interprété comme étant le dépotoir d’une villa occupée du Ier à la fin du IIème siècle. Depuis, les prospections du GRAL ont permis de prolonger son occupation au moins jusqu’aux IVe/Ve siècles.

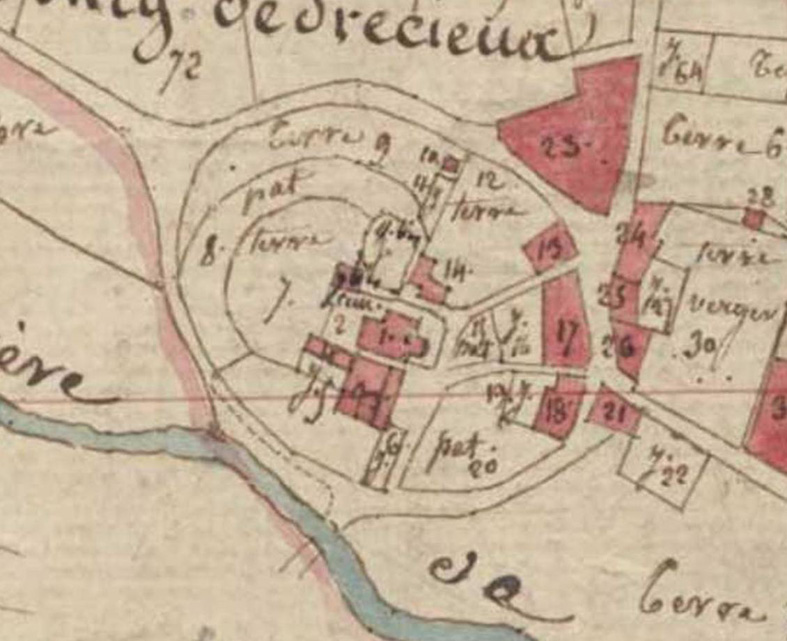

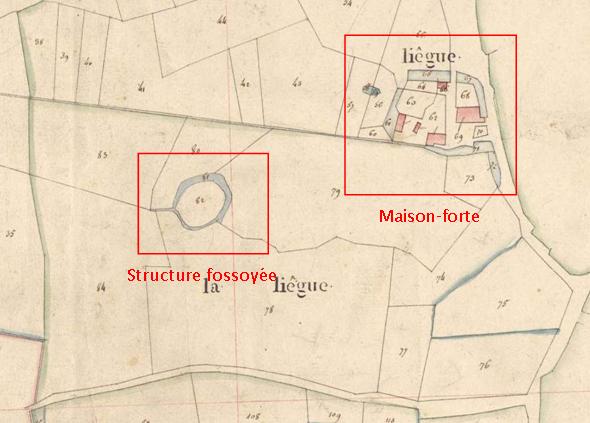

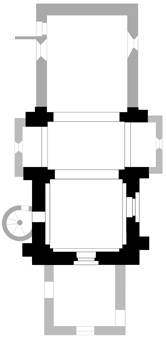

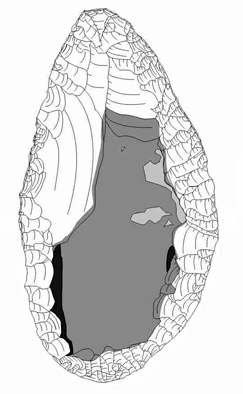

il appartenait aux comtes de Forez et il est semble que leurs libéralités soient à l’origine de la dislocation de l’unité territoriale. Que savons nous de l’ancienne seigneurie de Précieux, comment se présentait-elle ? Aucune description, aucune représentation ni aucun vestige du château de Précieux ne sont parvenus jusqu’à nous. Hormis les textes et mentions, seuls deux éléments indiquent sa présence. Le premier est donné par la forme ovoïde du parcellaire que l’on voit sur le cadastre ancien. Elle est caractéristique des sites fortifiés. Le second élément se trouve au centre de ce parcellaire. La petite chapelle qui constitue le chœur de l’église actuelle est datée des XI/XIIèmes siècles. Elle pourrait avoir été la chapelle castrale. Une étude complète du bâtiment a été effectuée.

il appartenait aux comtes de Forez et il est semble que leurs libéralités soient à l’origine de la dislocation de l’unité territoriale. Que savons nous de l’ancienne seigneurie de Précieux, comment se présentait-elle ? Aucune description, aucune représentation ni aucun vestige du château de Précieux ne sont parvenus jusqu’à nous. Hormis les textes et mentions, seuls deux éléments indiquent sa présence. Le premier est donné par la forme ovoïde du parcellaire que l’on voit sur le cadastre ancien. Elle est caractéristique des sites fortifiés. Le second élément se trouve au centre de ce parcellaire. La petite chapelle qui constitue le chœur de l’église actuelle est datée des XI/XIIèmes siècles. Elle pourrait avoir été la chapelle castrale. Une étude complète du bâtiment a été effectuée.

N’ayant pas pu pratiquer de prospections et de vérifications sur quasiment l’ensemble des gisements connus datant de la période gauloise et gallo-romaine, la synthèse effectuée par M.-O. Lavendhomme dans le cadre de la Carte Archéologique de la Gaule reste la référence pour les périodes gauloise et gallo-romaine sur la commune de Poncins.

N’ayant pas pu pratiquer de prospections et de vérifications sur quasiment l’ensemble des gisements connus datant de la période gauloise et gallo-romaine, la synthèse effectuée par M.-O. Lavendhomme dans le cadre de la Carte Archéologique de la Gaule reste la référence pour les périodes gauloise et gallo-romaine sur la commune de Poncins.

religieux et les bâtiments servant à la vie du prieuré ;

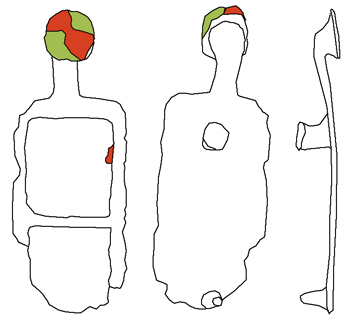

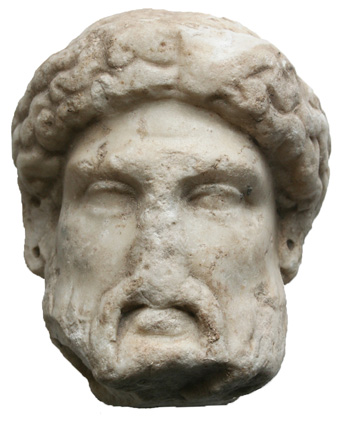

religieux et les bâtiments servant à la vie du prieuré ; saint Damien déplacée en périphérie de la ville. Les travaux les plus récents ont mis en évidence un état antérieur au XIe s., pouvant remonter à l’antiquité tardive. A l’intérieur, on remarque deux gros chapiteaux dont l’un représente deux hommes assis sur un même siège, figuration habituelle de Côme et de Damien ;

saint Damien déplacée en périphérie de la ville. Les travaux les plus récents ont mis en évidence un état antérieur au XIe s., pouvant remonter à l’antiquité tardive. A l’intérieur, on remarque deux gros chapiteaux dont l’un représente deux hommes assis sur un même siège, figuration habituelle de Côme et de Damien ;

Deux autres édifices fortifiés se trouvent sur la commune : le château de Grangent, déjà cité, aujourd’hui sur une ile formée par la retenue du barrage ; celui de la Baraillère, lieu-dit cité au XIVe s. et dont la construction actuelle daterait du milieu du XVIIe s.

Deux autres édifices fortifiés se trouvent sur la commune : le château de Grangent, déjà cité, aujourd’hui sur une ile formée par la retenue du barrage ; celui de la Baraillère, lieu-dit cité au XIVe s. et dont la construction actuelle daterait du milieu du XVIIe s.

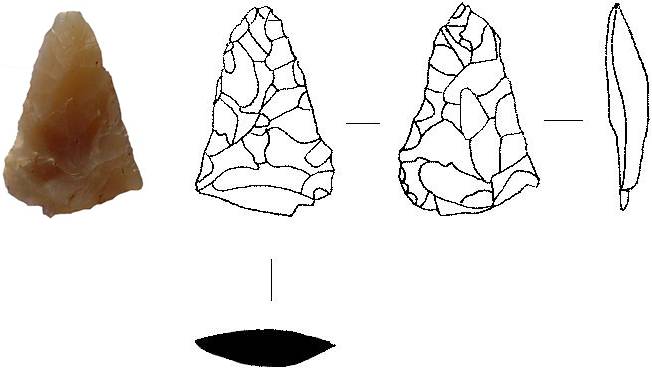

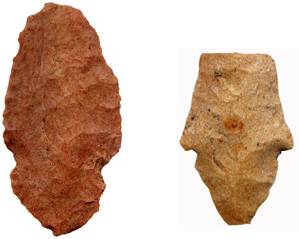

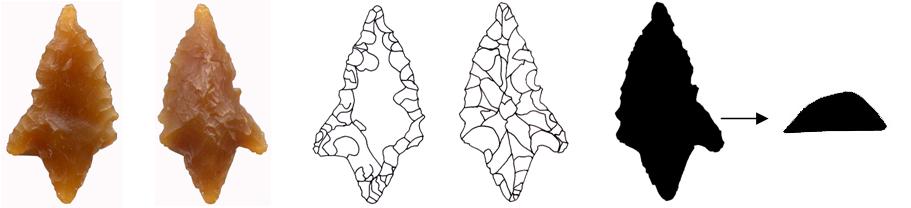

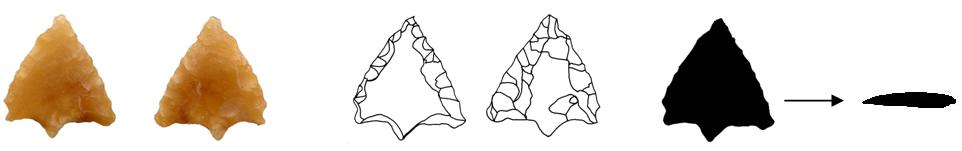

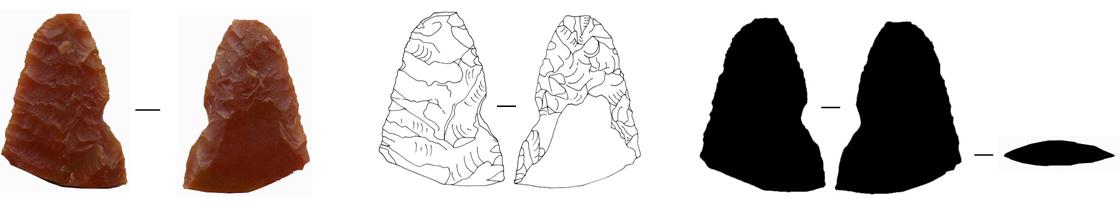

Du matériel lithique a été ramassé en plusieurs points de la commune. Il était parfois isolé (pointe de flèche à ailettes et pédoncule) ou mêlé à des indices plus récents (éclats, lames, lamelles, pointes de flèches, céramique non tournée, haches polies).

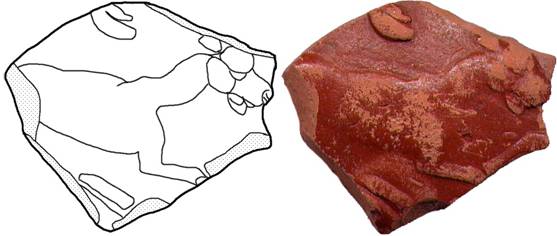

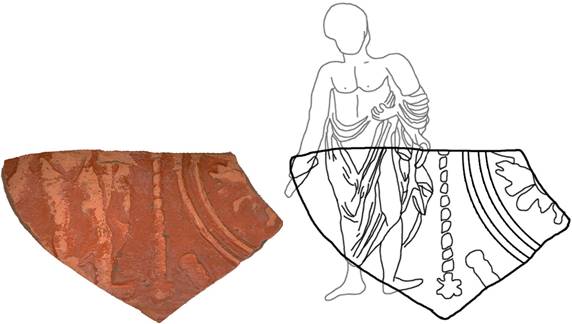

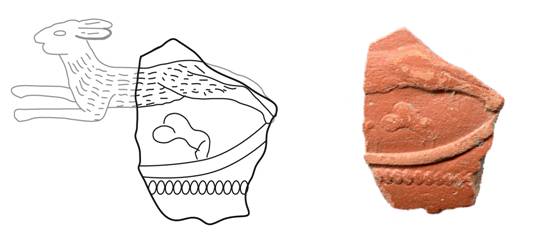

Du matériel lithique a été ramassé en plusieurs points de la commune. Il était parfois isolé (pointe de flèche à ailettes et pédoncule) ou mêlé à des indices plus récents (éclats, lames, lamelles, pointes de flèches, céramique non tournée, haches polies). Dans la périphérie, quatre autres gisements contenant des indices gallo-romains ont été identifiés. Deux se limitent à la présence de fragments de tuiles à rebords et de rares tessons de céramique ; il s’agit peut-être de locaux agricoles. Les indices ramassés sur les deux autres sites sont beaucoup plus variés : fragments de tuiles à rebords, céramique commune, peinte, fine, sigillée lisse et à décor. Un curage de fossé a fait apparaître une stratigraphie dans laquelle se trouvait un niveau de sol empierré, près d’un des deux gisements. Il est possible que nous soyons en présence de deux habitats ruraux.

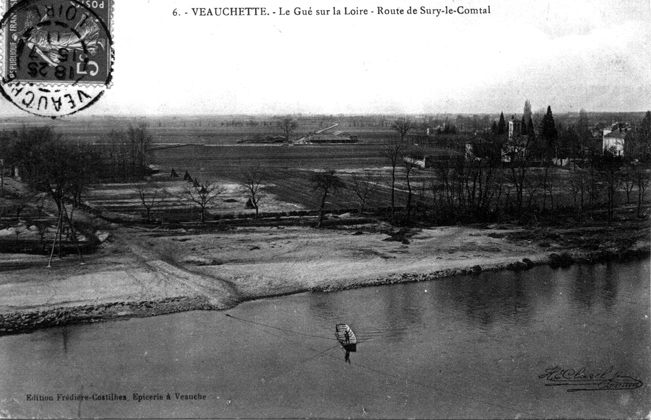

Dans la périphérie, quatre autres gisements contenant des indices gallo-romains ont été identifiés. Deux se limitent à la présence de fragments de tuiles à rebords et de rares tessons de céramique ; il s’agit peut-être de locaux agricoles. Les indices ramassés sur les deux autres sites sont beaucoup plus variés : fragments de tuiles à rebords, céramique commune, peinte, fine, sigillée lisse et à décor. Un curage de fossé a fait apparaître une stratigraphie dans laquelle se trouvait un niveau de sol empierré, près d’un des deux gisements. Il est possible que nous soyons en présence de deux habitats ruraux. plus soumise aux débordements du fleuve, deux grandes zones, riches en indices archéologiques ont été repérées. Sur la première, la photo aérienne est venue en complément de la prospection pédestre ; plusieurs zones de densité différentes ont été identifiées. Il pourrait s’agir d’un ensemble de plusieurs bâtiments. Les indices sont nombreux et variés : tuiles à rebords, céramique commune, à paroi fine, peinte, sigillée lisse et à décor, métallescente. Quelques silex et deux haches polies, mélangés aux autres indices, indiquent peut-être la présence de niveaux plus anciens. Des tessons de céramiques médiévales, gris et noirs, se trouvent en petite densité, dans un angle de la parcelle à l’écart de l’occupation gallo-romaine. La proximité de deux points de traversée du fleuve, un vers Veauche et l’autre vers le Port de Bouthéon n’est peut-être pas étrangère à cette installation.

plus soumise aux débordements du fleuve, deux grandes zones, riches en indices archéologiques ont été repérées. Sur la première, la photo aérienne est venue en complément de la prospection pédestre ; plusieurs zones de densité différentes ont été identifiées. Il pourrait s’agir d’un ensemble de plusieurs bâtiments. Les indices sont nombreux et variés : tuiles à rebords, céramique commune, à paroi fine, peinte, sigillée lisse et à décor, métallescente. Quelques silex et deux haches polies, mélangés aux autres indices, indiquent peut-être la présence de niveaux plus anciens. Des tessons de céramiques médiévales, gris et noirs, se trouvent en petite densité, dans un angle de la parcelle à l’écart de l’occupation gallo-romaine. La proximité de deux points de traversée du fleuve, un vers Veauche et l’autre vers le Port de Bouthéon n’est peut-être pas étrangère à cette installation. se limite à la présence d’amphores de type Dressel 1 et une anse avec le timbre HF. Pour la période gallo-romaine, les principaux types de céramiques sont présentes, la sigillée est néanmoins plus discrète. De la sigillée luisante a été ramassée, repoussant la fin probable d’occupation du site à l’Antiquité Tardive.

se limite à la présence d’amphores de type Dressel 1 et une anse avec le timbre HF. Pour la période gallo-romaine, les principaux types de céramiques sont présentes, la sigillée est néanmoins plus discrète. De la sigillée luisante a été ramassée, repoussant la fin probable d’occupation du site à l’Antiquité Tardive. Unias se situe en bordure de la Loire, sur la rive gauche. Les fluctuations du fleuve mais aussi, sans doute, l’activité humaine font qu’une partie de son territoire, composé d’anciennes gravières, se trouve sur l’autre rive du fleuve. Le nord-ouest de la commune est inscrit dans un large méandre du fleuve tandis que le reste du territoire est formé par une terrasse haute.

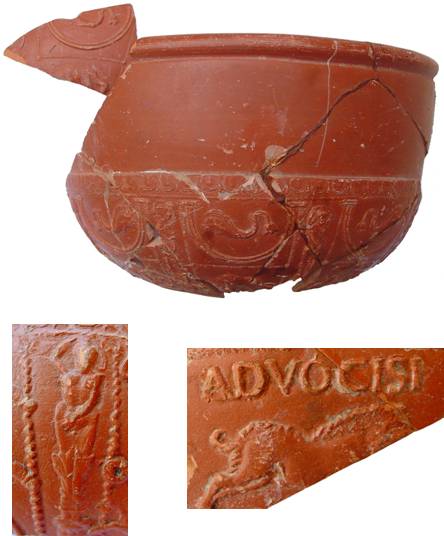

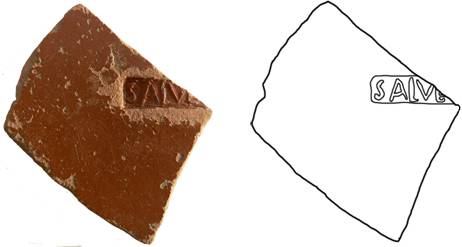

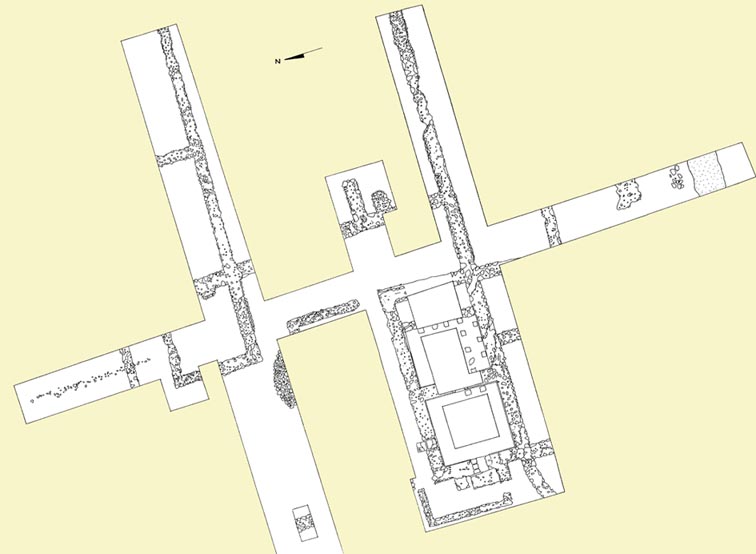

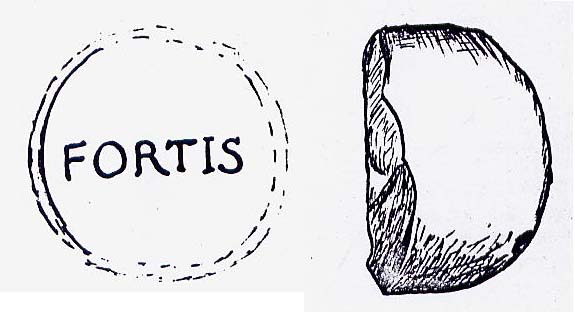

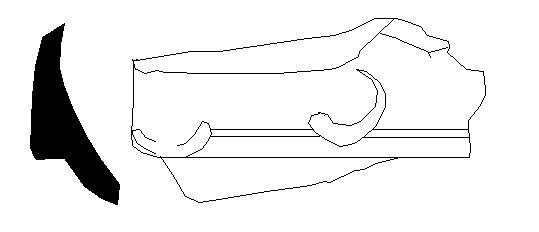

Unias se situe en bordure de la Loire, sur la rive gauche. Les fluctuations du fleuve mais aussi, sans doute, l’activité humaine font qu’une partie de son territoire, composé d’anciennes gravières, se trouve sur l’autre rive du fleuve. Le nord-ouest de la commune est inscrit dans un large méandre du fleuve tandis que le reste du territoire est formé par une terrasse haute. La seconde est située au lieu-dit Les Gargottes. Les premières prospections avaient mis en évidence la densité et la variété des indices archéologiques : tuiles à rebords, tessons de céramique commune, peinte, à paroi fine et céramique sigillée. Cette dernière, grâce aux formes et aux décors avait permis d’avancer une datation couvrant les deux premiers siècles de notre ère. Une marque de potier appartenant au potier FIRMO avait été ramassée. Des blocs de maçonnerie, des enduits blancs et colorés, ainsi que des éléments appartenant à un chauffage par hypocauste indiquaient la présence d’une villa gallo-romaine. Des sondages réalisés par le GRAL en 1997, complétés par un petit décapage de surface lors d’une étude géomorphologique en 2005 ont mis au jour les vestiges, très arasés, d’une villa gallo-romaine. Le relevé des structures montre l’existence de plusieurs pièces dont deux étaient chauffées par un système d’hypocauste et une terminée par un mur en demi-cercle. Deux états ont été identifiés. Dans le premier, une seule pièce était chauffée et le mur en hémicycle n’existait pas. L’arasement en dessous des niveaux de sol a empêché d’esquisser une destination aux différentes parties, hormis le praefurnium, pièce en sous-sol qui permettait de faire fonctionner le chauffage. C’est dans le comblement de ce local que l’essentiel du

La seconde est située au lieu-dit Les Gargottes. Les premières prospections avaient mis en évidence la densité et la variété des indices archéologiques : tuiles à rebords, tessons de céramique commune, peinte, à paroi fine et céramique sigillée. Cette dernière, grâce aux formes et aux décors avait permis d’avancer une datation couvrant les deux premiers siècles de notre ère. Une marque de potier appartenant au potier FIRMO avait été ramassée. Des blocs de maçonnerie, des enduits blancs et colorés, ainsi que des éléments appartenant à un chauffage par hypocauste indiquaient la présence d’une villa gallo-romaine. Des sondages réalisés par le GRAL en 1997, complétés par un petit décapage de surface lors d’une étude géomorphologique en 2005 ont mis au jour les vestiges, très arasés, d’une villa gallo-romaine. Le relevé des structures montre l’existence de plusieurs pièces dont deux étaient chauffées par un système d’hypocauste et une terminée par un mur en demi-cercle. Deux états ont été identifiés. Dans le premier, une seule pièce était chauffée et le mur en hémicycle n’existait pas. L’arasement en dessous des niveaux de sol a empêché d’esquisser une destination aux différentes parties, hormis le praefurnium, pièce en sous-sol qui permettait de faire fonctionner le chauffage. C’est dans le comblement de ce local que l’essentiel du  matériel archéologique a été retrouvé.

matériel archéologique a été retrouvé. La commune de Saint-Romain-le-Puy est située dans la partie est de la plaine, au pied des monts du Forez. Son paysage se partage entre les premiers contreforts de la montagne, au sud et une vaste plaine. La particularité de son relief est le pic basaltique émergeant de la plaine dont le sommet est couronné par les vestiges d’un prieuré.

La commune de Saint-Romain-le-Puy est située dans la partie est de la plaine, au pied des monts du Forez. Son paysage se partage entre les premiers contreforts de la montagne, au sud et une vaste plaine. La particularité de son relief est le pic basaltique émergeant de la plaine dont le sommet est couronné par les vestiges d’un prieuré.

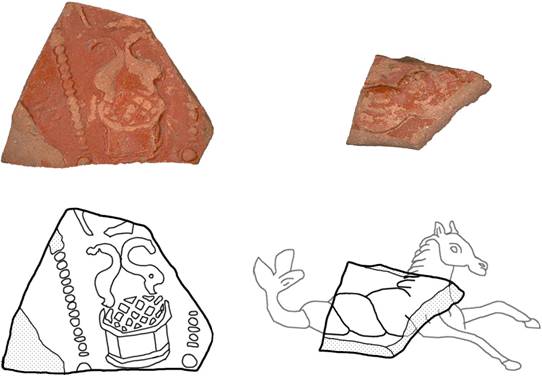

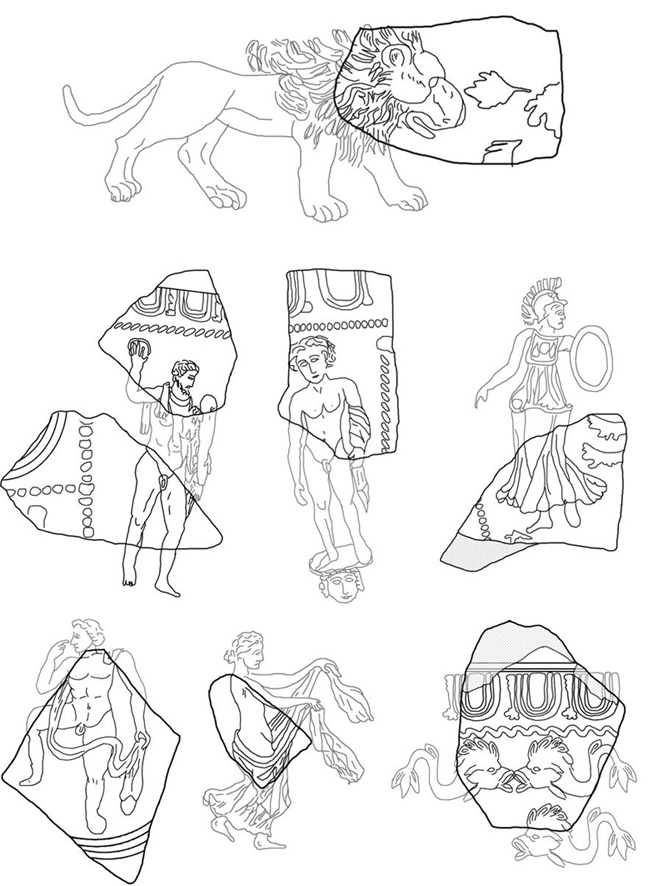

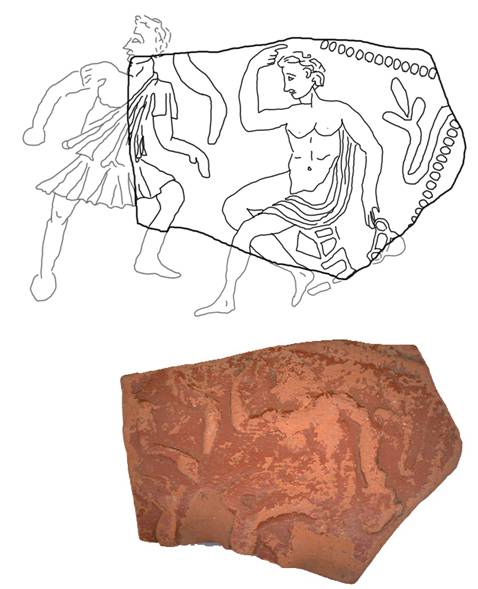

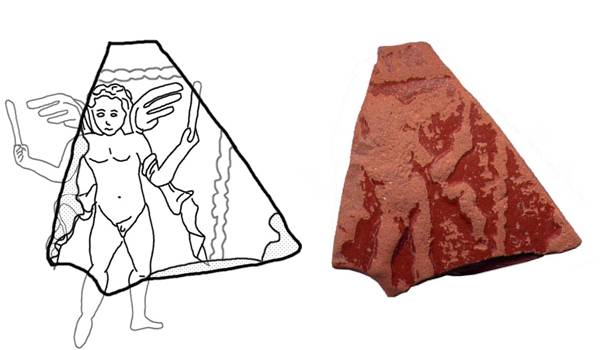

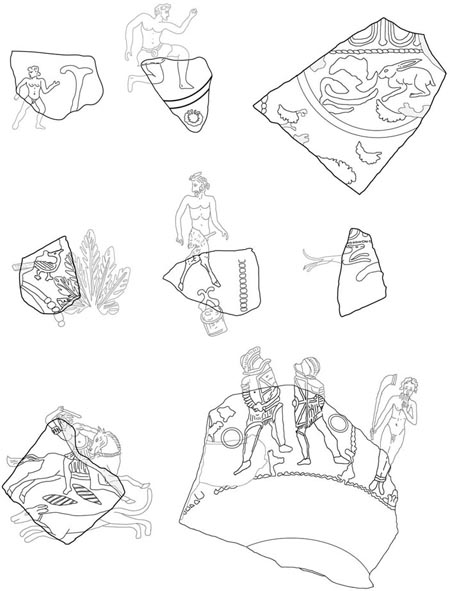

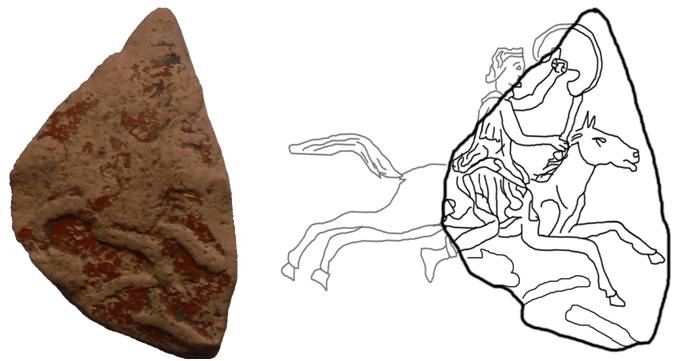

Une synthèse des recherches sur le site, accompagnée d’une bibliographie a été dressée par le GRAL et les prospections ont permis de cerner assez précisément la surface occupée par les différentes périodes. Elle se révèle importante. Les prospections dans la partie nord-est, la plus connue, n’ont fait que confirmer les données déjà connues, notamment une présence gauloise plus riche et plus présente dans la partie nord. Les parties sud et sud-ouest sont tout aussi denses et riches en indices. Ces derniers sont en grande majorité gallo-romains et nous noterons parmi la quantité de matériel archéologique ramassé lors de nos prospections : plusieurs fragments de moule de céramique sigillée à décor (trouvaille déjà signalée au XIXe

Une synthèse des recherches sur le site, accompagnée d’une bibliographie a été dressée par le GRAL et les prospections ont permis de cerner assez précisément la surface occupée par les différentes périodes. Elle se révèle importante. Les prospections dans la partie nord-est, la plus connue, n’ont fait que confirmer les données déjà connues, notamment une présence gauloise plus riche et plus présente dans la partie nord. Les parties sud et sud-ouest sont tout aussi denses et riches en indices. Ces derniers sont en grande majorité gallo-romains et nous noterons parmi la quantité de matériel archéologique ramassé lors de nos prospections : plusieurs fragments de moule de céramique sigillée à décor (trouvaille déjà signalée au XIXe Au sud de Chézieu, on notera la présence d’amphore de type Dressel 1 dans plusieurs parcelles sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’une occupation ou bien d’un épandage. Il en est de même au

Au sud de Chézieu, on notera la présence d’amphore de type Dressel 1 dans plusieurs parcelles sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’une occupation ou bien d’un épandage. Il en est de même au

La commune de Saint-Georges-Hauteville est située sur la bordure ouest de la plaine du Forez, à cheval sur cette dernière et sur les premiers contreforts des monts du Forez. Son territoire, très allongé, est bordé au nord par la Curraize, une rivière ayant formé une vallée encaissée. Au sud, on retrouve le ruisseau de Montclaret. Deux sucs volcaniques émergent du paysage. Il s’agit du pic de Montsupt et du Montclaret.

La commune de Saint-Georges-Hauteville est située sur la bordure ouest de la plaine du Forez, à cheval sur cette dernière et sur les premiers contreforts des monts du Forez. Son territoire, très allongé, est bordé au nord par la Curraize, une rivière ayant formé une vallée encaissée. Au sud, on retrouve le ruisseau de Montclaret. Deux sucs volcaniques émergent du paysage. Il s’agit du pic de Montsupt et du Montclaret. ramassés : des tessons de céramiques variées appartenant à des vases de stockage, des tessons d’écuelles, de vases ovoïdes ou de vases tripodes. On trouve aussi de la céramique peinte et sigillée parmi les ramassages.

ramassés : des tessons de céramiques variées appartenant à des vases de stockage, des tessons d’écuelles, de vases ovoïdes ou de vases tripodes. On trouve aussi de la céramique peinte et sigillée parmi les ramassages. ou indices de sites découverts en prospection. C’est aussi le point de passage supposé d’une ancienne voie romaine, peut-être plus ancienne, devenue voie médiévale et chemin romieu : la voie Bolène. Quatre sites, tous datant de la période gallo-romaine, ont été repérés.

ou indices de sites découverts en prospection. C’est aussi le point de passage supposé d’une ancienne voie romaine, peut-être plus ancienne, devenue voie médiévale et chemin romieu : la voie Bolène. Quatre sites, tous datant de la période gallo-romaine, ont été repérés. seconde se trouve aux Grandes Marguerites, où le même type de matériel a été récolté, accompagné de quelques tessons d’amphores.

seconde se trouve aux Grandes Marguerites, où le même type de matériel a été récolté, accompagné de quelques tessons d’amphores.

Le second pôle est celui situé au lieu-dit la Tuillière où un puits gallo-romain a été découvert et fouillé. Outre de la tuile à rebords et des fragments d’éléments d’hypocauste, plusieurs vases et cruches complets ont été exhumés. L’environnement de ce puits n’est pas connu.

Le second pôle est celui situé au lieu-dit la Tuillière où un puits gallo-romain a été découvert et fouillé. Outre de la tuile à rebords et des fragments d’éléments d’hypocauste, plusieurs vases et cruches complets ont été exhumés. L’environnement de ce puits n’est pas connu. Les prospections systématiques effectuées par le GRAL ont permis de retrouver des indices archéologiques en plusieurs autres points de la commune : des éléments protohistoriques associés à des indices gallo-romains (tuiles à rebords, céramique commune et sigillée) aux Tissots ; des indices gallo-romains aux Robbets mélangés à de la céramique médiévale ; des fragments de tuiles à rebords et des tessons de céramique commune aux Buissonnées et aux Péchoires.

Les prospections systématiques effectuées par le GRAL ont permis de retrouver des indices archéologiques en plusieurs autres points de la commune : des éléments protohistoriques associés à des indices gallo-romains (tuiles à rebords, céramique commune et sigillée) aux Tissots ; des indices gallo-romains aux Robbets mélangés à de la céramique médiévale ; des fragments de tuiles à rebords et des tessons de céramique commune aux Buissonnées et aux Péchoires. Dans l’ouest de la commune, vers le lieu-dit Bossieux, l’étude des archives, les prospections pédestres et aériennes ont mis en évidence plusieurs éléments : le ramassage de matériel lithique (éclats de silex et nucléus) sur un replat ; la présence d’une motte associée à un péage au cours du XVe siècle ; la mention d’une chapelle dédiée à sainte Catherine citée au XIIIe siècle ; la découverte d’un cimetière au XIXe siècle ; le passage d’une voie importante au Moyen-Age (le chemin Français) dont il reste les vestiges de la chaussée au gué de Pralong.

Dans l’ouest de la commune, vers le lieu-dit Bossieux, l’étude des archives, les prospections pédestres et aériennes ont mis en évidence plusieurs éléments : le ramassage de matériel lithique (éclats de silex et nucléus) sur un replat ; la présence d’une motte associée à un péage au cours du XVe siècle ; la mention d’une chapelle dédiée à sainte Catherine citée au XIIIe siècle ; la découverte d’un cimetière au XIXe siècle ; le passage d’une voie importante au Moyen-Age (le chemin Français) dont il reste les vestiges de la chaussée au gué de Pralong. conduits à l’étude du bourg et de l’église.

conduits à l’étude du bourg et de l’église.

densité d’occupation des terrains situés en zone inondable. Deux sites inventoriés se trouvent en plein milieu de la zone urbanisée : les premiers indices se résument à deux éclats de silex associés à des tessons très érodés, non tournés et de facture grossière. Les seconds, se composent d’une quantité non négligeable de tuiles à rebords et de quelques fragments d’amphores.

densité d’occupation des terrains situés en zone inondable. Deux sites inventoriés se trouvent en plein milieu de la zone urbanisée : les premiers indices se résument à deux éclats de silex associés à des tessons très érodés, non tournés et de facture grossière. Les seconds, se composent d’une quantité non négligeable de tuiles à rebords et de quelques fragments d’amphores.

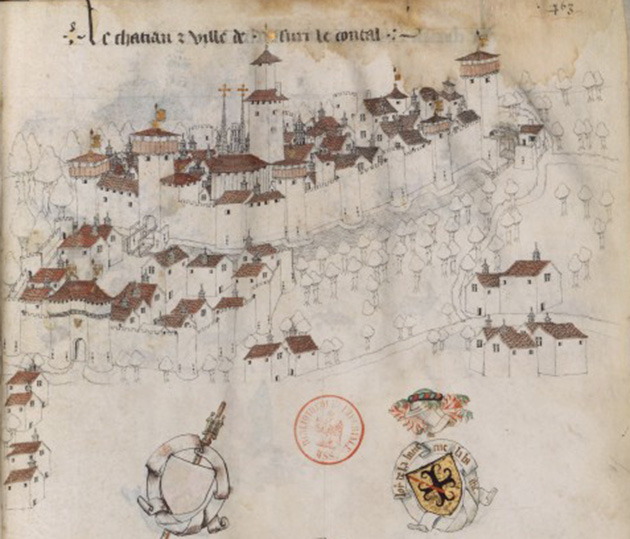

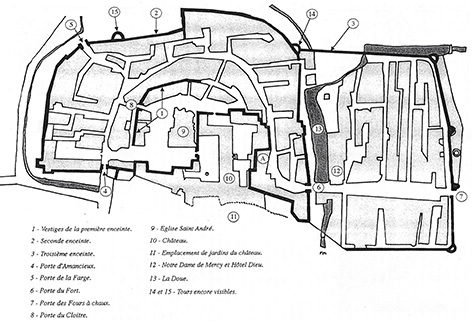

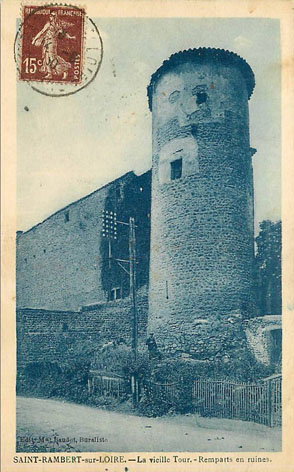

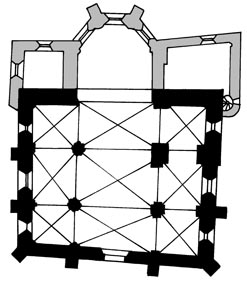

Violette, connu pour son occupation datant du Néolithique Chasséen et du 1° Age du Fer, se trouve en partie sur le territoire de la commune. Elle le partage avec celle de Périgneux. La présence de quelques silex, souvent isolés, complète modestement l’occupation de la commune à la préhistoire et à la protohistoire. Près du Bonson, des ramassages dispersés sur une très grande surface ont fait apparaître une occupation d’époque gauloise. Cette présence a été confirmée par la présence de nombreux murs et d’une quantité importante d’amphores d’importation de type Dressel 1 apparus lors de travaux de drainage. Les prospections aériennes ont aussi montré la présence de bâtiments, de fossés, d’enclos et de ce qui pourrait être une voie d’accès au site. L’occupation des lieux s’est poursuivie à l’époque gallo-romaine en plusieurs points ; il s’agit probablement de petites fermes accompagnées de bâtiments agricoles. Près du Batet, une occupation a perduré puisqu’on y ramasse quelques fragments d’amphores du Ier siècle et qu’un trésor monétaire datant du début du IVe siècle a été anciennement découvert. Aux environs des Plantées, la présence d’un atelier de potiers de cette période est soupçonnée. Lors de travaux de construction, un nombre élevé de couvercles en terre cuite a été trouvé. Dans la périphérie deux autres parcelles contiennent tous les éléments liés à un habitat : tuiles à rebords, céramique commune, à paroi fine, sigillée. Parmi cette dernière figurait une marque de potier appartenant à ABITVS de la Graufessenque (Aveyron). Plusieurs décors sur ce type de céramique figurent parmi les ramassages. La présence de tuiles à rebords et de céramique commune a aussi été constatée dans plusieurs parcelles situées sur les piedmonts du relief. Ces occupations sont souvent modestes et les ramassages limités à des fragments de tuiles à rebords, de la céramique commune, des tessons de vases de stockage et des fragments de moulin à bras. Saint-Marcellin-en-Forez était au Moyen-Age une possession des comtes de Forez. Au XVe siècle, la ville était dotée d’une double enceinte, comme on peut le voir sur la représentation laissée par Guillaume Revel. La première, de forme carrée, contenait le « château » et l’église. A chaque angle se trouvait une tourelle en encorbellement et un donjon imposant s’élevait sur un des côtés du quadrilatère. Un fossé entourait l’ensemble ; sa présence a été confirmée par des travaux récents. Une seule porte d’accès est visible sur le dessin. Un second passage, diamétralement opposé, est supposé mais peut-être pas contemporain. La seconde enceinte venait en appui sur la première et enfermait le bourg. Une porte, surmontée de mâchicoulis, a été représentée par G. Revel. Une seconde, la porte Gaillard, est supposée là où figure une tour surmontée de hourd. Cinq tours rondes et une tour carrée sont visibles sur le pourtour. Ultérieurement, d’autres portes ou passages ont été ouverts dans la fortification. Actuellement, le visiteur peut suivre sans difficulté une grande partie des remparts et observer les vestiges de plusieurs tours rondes. Outre l’église, conservant des éléments de sa période romane, plusieurs bâtiments datant des XVe et XVIe siècles sont visibles, comme par exemple la maison châtelaine. Au détour des rues, il est aussi possible de trouver de nombreux remplois de pierres moulurées ou d’éléments de sculptures. La chapelle dédiée à sainte Catherine a été désacralisée depuis de nombreuses années. Ce bâtiment datant de la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle est situé hors les murs. Elle conserve un charme certain et une fresque située dans le tympan du portail représentant le martyre de la sainte. A l’opposé, en arrière de la première enceinte, se trouve la belle demeure du Colombier. Dans la large périphérie du bourg se trouvait le chastel d’Aboën dont-il ne reste rien hormis un plan caractéristique sur le cadastre Napoléon. La ferme ou maison des Angérieux à la Lande n’a pas laissé plus de vestiges. Le fief de Batailloux, d’origine plus récente, n’a laissé de sa splendeur que quelques éléments en élévation visibles encore il y a quelques années et le plan d’un grand jardin à la française. La commune conserve aussi l’un des rares ponts du Moyen-Âge de notre département. Il se trouve près du lieu-dit de Vérines et porte le nom de pont du Diable. C’est un ouvrage à deux arches asymétriques formant un dos d’âne dont le pavage est conservé. Plusieurs croix de pierre méritent un intérêt ainsi qu’un curieux bachat ou sarcophage creusé dans le rocher à Grézieux.

Violette, connu pour son occupation datant du Néolithique Chasséen et du 1° Age du Fer, se trouve en partie sur le territoire de la commune. Elle le partage avec celle de Périgneux. La présence de quelques silex, souvent isolés, complète modestement l’occupation de la commune à la préhistoire et à la protohistoire. Près du Bonson, des ramassages dispersés sur une très grande surface ont fait apparaître une occupation d’époque gauloise. Cette présence a été confirmée par la présence de nombreux murs et d’une quantité importante d’amphores d’importation de type Dressel 1 apparus lors de travaux de drainage. Les prospections aériennes ont aussi montré la présence de bâtiments, de fossés, d’enclos et de ce qui pourrait être une voie d’accès au site. L’occupation des lieux s’est poursuivie à l’époque gallo-romaine en plusieurs points ; il s’agit probablement de petites fermes accompagnées de bâtiments agricoles. Près du Batet, une occupation a perduré puisqu’on y ramasse quelques fragments d’amphores du Ier siècle et qu’un trésor monétaire datant du début du IVe siècle a été anciennement découvert. Aux environs des Plantées, la présence d’un atelier de potiers de cette période est soupçonnée. Lors de travaux de construction, un nombre élevé de couvercles en terre cuite a été trouvé. Dans la périphérie deux autres parcelles contiennent tous les éléments liés à un habitat : tuiles à rebords, céramique commune, à paroi fine, sigillée. Parmi cette dernière figurait une marque de potier appartenant à ABITVS de la Graufessenque (Aveyron). Plusieurs décors sur ce type de céramique figurent parmi les ramassages. La présence de tuiles à rebords et de céramique commune a aussi été constatée dans plusieurs parcelles situées sur les piedmonts du relief. Ces occupations sont souvent modestes et les ramassages limités à des fragments de tuiles à rebords, de la céramique commune, des tessons de vases de stockage et des fragments de moulin à bras. Saint-Marcellin-en-Forez était au Moyen-Age une possession des comtes de Forez. Au XVe siècle, la ville était dotée d’une double enceinte, comme on peut le voir sur la représentation laissée par Guillaume Revel. La première, de forme carrée, contenait le « château » et l’église. A chaque angle se trouvait une tourelle en encorbellement et un donjon imposant s’élevait sur un des côtés du quadrilatère. Un fossé entourait l’ensemble ; sa présence a été confirmée par des travaux récents. Une seule porte d’accès est visible sur le dessin. Un second passage, diamétralement opposé, est supposé mais peut-être pas contemporain. La seconde enceinte venait en appui sur la première et enfermait le bourg. Une porte, surmontée de mâchicoulis, a été représentée par G. Revel. Une seconde, la porte Gaillard, est supposée là où figure une tour surmontée de hourd. Cinq tours rondes et une tour carrée sont visibles sur le pourtour. Ultérieurement, d’autres portes ou passages ont été ouverts dans la fortification. Actuellement, le visiteur peut suivre sans difficulté une grande partie des remparts et observer les vestiges de plusieurs tours rondes. Outre l’église, conservant des éléments de sa période romane, plusieurs bâtiments datant des XVe et XVIe siècles sont visibles, comme par exemple la maison châtelaine. Au détour des rues, il est aussi possible de trouver de nombreux remplois de pierres moulurées ou d’éléments de sculptures. La chapelle dédiée à sainte Catherine a été désacralisée depuis de nombreuses années. Ce bâtiment datant de la fin du XIIe ou début du XIIIe siècle est situé hors les murs. Elle conserve un charme certain et une fresque située dans le tympan du portail représentant le martyre de la sainte. A l’opposé, en arrière de la première enceinte, se trouve la belle demeure du Colombier. Dans la large périphérie du bourg se trouvait le chastel d’Aboën dont-il ne reste rien hormis un plan caractéristique sur le cadastre Napoléon. La ferme ou maison des Angérieux à la Lande n’a pas laissé plus de vestiges. Le fief de Batailloux, d’origine plus récente, n’a laissé de sa splendeur que quelques éléments en élévation visibles encore il y a quelques années et le plan d’un grand jardin à la française. La commune conserve aussi l’un des rares ponts du Moyen-Âge de notre département. Il se trouve près du lieu-dit de Vérines et porte le nom de pont du Diable. C’est un ouvrage à deux arches asymétriques formant un dos d’âne dont le pavage est conservé. Plusieurs croix de pierre méritent un intérêt ainsi qu’un curieux bachat ou sarcophage creusé dans le rocher à Grézieux. La commune de Mornand est située au centre de la plaine du Forez, dans un paysage sans relief marqué, hormis une légère élévation sur son flanc est. Son territoire, allongé du nord au sud, se répartit de part et d'autre du Vizézy. Cette rivière est la composante principale de l'important réseau hydrographique de la commune. Il regroupe plusieurs de ses affluents et de nombreux étangs.

La commune de Mornand est située au centre de la plaine du Forez, dans un paysage sans relief marqué, hormis une légère élévation sur son flanc est. Son territoire, allongé du nord au sud, se répartit de part et d'autre du Vizézy. Cette rivière est la composante principale de l'important réseau hydrographique de la commune. Il regroupe plusieurs de ses affluents et de nombreux étangs. ont permis d’élargir l’occupation et d'identifier une suite de sites protohistoriques établis sur ce côté de la rivière, au nord du bourg : céramiques non tournées datées du Néolithique Chasséen et de l’Age du Bronze avec, ou sans décors (cordons digités, au peigne, cannelés). Du matériel lithique, composé d’éclats, de lames, de lamelles, d’une pointe à base étranglée et d’une petite hache polie figure dans l’inventaire du matériel ramassé.

ont permis d’élargir l’occupation et d'identifier une suite de sites protohistoriques établis sur ce côté de la rivière, au nord du bourg : céramiques non tournées datées du Néolithique Chasséen et de l’Age du Bronze avec, ou sans décors (cordons digités, au peigne, cannelés). Du matériel lithique, composé d’éclats, de lames, de lamelles, d’une pointe à base étranglée et d’une petite hache polie figure dans l’inventaire du matériel ramassé. Cette occupation protohistorique des bords du Vizézy est aussi palpable au sud du bourg. Le matériel est parfois associé avec des éléments d’autres périodes. Par exemple, des tessons de céramique non tournée ont été ramassés à la limite du village, mélangés avec un fragment de moulin à bras, de la céramique noire médiévale et de l’épandage semi-moderne. Plus au sud, vers

Cette occupation protohistorique des bords du Vizézy est aussi palpable au sud du bourg. Le matériel est parfois associé avec des éléments d’autres périodes. Par exemple, des tessons de céramique non tournée ont été ramassés à la limite du village, mélangés avec un fragment de moulin à bras, de la céramique noire médiévale et de l’épandage semi-moderne. Plus au sud, vers

A l’ouest du bourg, une autre occupation gallo-romaine a été mise en évidence. Le matériel était composé de fragments de tuiles à rebords, de céramique commune variée, de fragments de moulin à bras, de morceaux de verrerie et de tessons de céramique sigillée à décors. L’ensemble date du IIe siècle de notre ère.

A l’ouest du bourg, une autre occupation gallo-romaine a été mise en évidence. Le matériel était composé de fragments de tuiles à rebords, de céramique commune variée, de fragments de moulin à bras, de morceaux de verrerie et de tessons de céramique sigillée à décors. L’ensemble date du IIe siècle de notre ère.

La commune de Margerie-Chantagret est une commune de montagne. Elle est bordée, au nord, par la Curraize et au sud par la Mare, deux rivières qui coulent au fond de profondes vallées, aux pentes souvent escarpées. Entre les deux, se trouve un plateau s’élevant vers l’ouest. A l’angle sud-est se trouve le Mont Marcoux et à l’ouest le suc de Bussy, deux reliefs d’origine volcanique.

La commune de Margerie-Chantagret est une commune de montagne. Elle est bordée, au nord, par la Curraize et au sud par la Mare, deux rivières qui coulent au fond de profondes vallées, aux pentes souvent escarpées. Entre les deux, se trouve un plateau s’élevant vers l’ouest. A l’angle sud-est se trouve le Mont Marcoux et à l’ouest le suc de Bussy, deux reliefs d’origine volcanique. laisse penser à la présence d’une petite nécropole du IVe siècle. La profondeur de la découverte (environ 0,70 m) n’a pas permis un repérage de ce site en prospection. Par contre, nous avons ramassé sur plusieurs parcelles situées autour ou près du Suc des indices archéologiques : fragments de tuiles à rebords, céramique commune et fragments d’amphores de type Dressel I.

laisse penser à la présence d’une petite nécropole du IVe siècle. La profondeur de la découverte (environ 0,70 m) n’a pas permis un repérage de ce site en prospection. Par contre, nous avons ramassé sur plusieurs parcelles situées autour ou près du Suc des indices archéologiques : fragments de tuiles à rebords, céramique commune et fragments d’amphores de type Dressel I.

La commune de Chamboeuf a son territoire très allongée dans le sens est-ouest et sa géographie est partagée entre deux types de reliefs : une partie en plaine et une partie vallonnée formée par les premières pentes des Monts de Lyonnais. Au niveau hydrographique, la Coise forme la limite nord sur une faible longueur, tandis que le Volvon s’étire sur toute la limite sud et remonte ensuite vers le nord.

La commune de Chamboeuf a son territoire très allongée dans le sens est-ouest et sa géographie est partagée entre deux types de reliefs : une partie en plaine et une partie vallonnée formée par les premières pentes des Monts de Lyonnais. Au niveau hydrographique, la Coise forme la limite nord sur une faible longueur, tandis que le Volvon s’étire sur toute la limite sud et remonte ensuite vers le nord. quantité, des fragments de tuiles à rebords et de céramique commune ; prés de l’abbaye de Jourcey la densité de tuiles à rebords était beaucoup plus importante mais aucun matériel céramique n’a été ramassé (il faut peut-être mettre en relation ces indices avec la découverte monétaire) ; prés du lieu dit La Grange c’est encore quelques fragments de tuiles à rebords qui ont été récupérés. Les sept autres sites se retrouvent dans la partie montagneuse, autour des lieux-dits Précuminal et Grande Combe. Ce sont tous des sites gallo-romains. Deux des gisements ne possèdent que de la tuile à rebords en surface (un peson, découpé dans une tuile a été trouvé). Le matériel recueilli dans les cinq autres est beaucoup plus varié. Ils contiennent de la tuile à rebords, des céramiques communes, des fragments d’amphores, des fragments de moulins à bras, des tessons de vases de

quantité, des fragments de tuiles à rebords et de céramique commune ; prés de l’abbaye de Jourcey la densité de tuiles à rebords était beaucoup plus importante mais aucun matériel céramique n’a été ramassé (il faut peut-être mettre en relation ces indices avec la découverte monétaire) ; prés du lieu dit La Grange c’est encore quelques fragments de tuiles à rebords qui ont été récupérés. Les sept autres sites se retrouvent dans la partie montagneuse, autour des lieux-dits Précuminal et Grande Combe. Ce sont tous des sites gallo-romains. Deux des gisements ne possèdent que de la tuile à rebords en surface (un peson, découpé dans une tuile a été trouvé). Le matériel recueilli dans les cinq autres est beaucoup plus varié. Ils contiennent de la tuile à rebords, des céramiques communes, des fragments d’amphores, des fragments de moulins à bras, des tessons de vases de  stockage et pour certains de la céramique à paroi fine, de la céramique métallescente, peinte et sigillée. Une grande partie de ces indices se trouve à peu de distance d’une voie de crête remontant au nord de la vallée de la Coise (au pont Chambon ou pont des romains). Elle traverse tout l’est de Chamboeuf, pour entrer sur la commune d’Aveizieux après avoir franchi le Volvon par un gué, puis se dirige vers le sud.

stockage et pour certains de la céramique à paroi fine, de la céramique métallescente, peinte et sigillée. Une grande partie de ces indices se trouve à peu de distance d’une voie de crête remontant au nord de la vallée de la Coise (au pont Chambon ou pont des romains). Elle traverse tout l’est de Chamboeuf, pour entrer sur la commune d’Aveizieux après avoir franchi le Volvon par un gué, puis se dirige vers le sud. La période médiévale est représentée par l’église, citée au XIIe siècle, mais reconstruite en grande partie au XIXe siècle. A l’origine, il semblerait qu’elle appartenait à un petit prieuré uni à celui de Veauche, non pérenne. Les vestiges les plus anciens visibles ont vraisemblablement ceux d’un édifice plus récent datant des XVe/XVIe siècles. A l’extrémité ouest de la commune se trouve l’ancienne abbaye de Jourcey. Sa fondation a pour origine le don effectué vers 1145 de la terre de Jourcey à l’abbaye de Fontevrault par Pierre Ronin et son frère dit Le Palatin. Les dons effectués par les plus riches familles foréziennes firent de ce prieuré un propriétaire foncier de première importance. Les vestiges de bâtiments de l’abbaye sont à l’intérieur d’un clos privé et donc non visitables. De l’ensemble de ceux-ci, il ne reste que l’église, amputée de son chœur qui servait de remise agricole.

La période médiévale est représentée par l’église, citée au XIIe siècle, mais reconstruite en grande partie au XIXe siècle. A l’origine, il semblerait qu’elle appartenait à un petit prieuré uni à celui de Veauche, non pérenne. Les vestiges les plus anciens visibles ont vraisemblablement ceux d’un édifice plus récent datant des XVe/XVIe siècles. A l’extrémité ouest de la commune se trouve l’ancienne abbaye de Jourcey. Sa fondation a pour origine le don effectué vers 1145 de la terre de Jourcey à l’abbaye de Fontevrault par Pierre Ronin et son frère dit Le Palatin. Les dons effectués par les plus riches familles foréziennes firent de ce prieuré un propriétaire foncier de première importance. Les vestiges de bâtiments de l’abbaye sont à l’intérieur d’un clos privé et donc non visitables. De l’ensemble de ceux-ci, il ne reste que l’église, amputée de son chœur qui servait de remise agricole. La commune de Boisset-Saint-Priest est installée sur les premiers contreforts des Monts du Forez. Ses limites ouest et sud/est sont formées par la profonde vallée de la Mare et ses ravins escarpés et boisés. Le centre est formé d’un étroit plateau s’élevant par paliers dans le sens nord/sud et se déroulant en pente douce jusqu’aux bois de Bazourges et la plaine dans le sens ouest/est. Le territoire est irrigué par de nombreux cours d’eau. Les centres de vie se sont développés sur le plateau et sur les pentes qui descendent vers la plaine. La commune ne connaît pas de centre proprement dit mais contient de nombreux gros hameaux (Boisset, Saint-Priest, Fontvial, Lucenol). Les terres en état d’être prospectées ne représentent que 20% environ du territoire de la commune.

La commune de Boisset-Saint-Priest est installée sur les premiers contreforts des Monts du Forez. Ses limites ouest et sud/est sont formées par la profonde vallée de la Mare et ses ravins escarpés et boisés. Le centre est formé d’un étroit plateau s’élevant par paliers dans le sens nord/sud et se déroulant en pente douce jusqu’aux bois de Bazourges et la plaine dans le sens ouest/est. Le territoire est irrigué par de nombreux cours d’eau. Les centres de vie se sont développés sur le plateau et sur les pentes qui descendent vers la plaine. La commune ne connaît pas de centre proprement dit mais contient de nombreux gros hameaux (Boisset, Saint-Priest, Fontvial, Lucenol). Les terres en état d’être prospectées ne représentent que 20% environ du territoire de la commune.

et variée

et variée

au nord de Montbrison, à cheval sur la plaine et sur les premières pentes des monts du Forez. Huit ruisseaux ont façonné son relief et s’écoulent dans la plaine. Ils ont créé des zones humides, des marécages et des étangs, aujourd’hui maîtrisées. Située près de Montbrison, la commune est en expansion : une zone artisanale et de nombreux lotissements ont été créés, limitant les zones de prospections dans le piedmont et les premiers reliefs. Vignoble réputé localement, la commune a gardé des traces dans son habitat et son parcellaire de son passé vinicole.

au nord de Montbrison, à cheval sur la plaine et sur les premières pentes des monts du Forez. Huit ruisseaux ont façonné son relief et s’écoulent dans la plaine. Ils ont créé des zones humides, des marécages et des étangs, aujourd’hui maîtrisées. Située près de Montbrison, la commune est en expansion : une zone artisanale et de nombreux lotissements ont été créés, limitant les zones de prospections dans le piedmont et les premiers reliefs. Vignoble réputé localement, la commune a gardé des traces dans son habitat et son parcellaire de son passé vinicole. sous forme de fragments de tuiles à rebords. Sur une de ces zones figurait aussi de l’amphore type Dressel 1. Vers le Muret, le sud de la Corée et les Jovittes, ce sont aussi des éléments lithiques isolés qui ont été trouvés ; parmi eux se trouvait un nucléus.

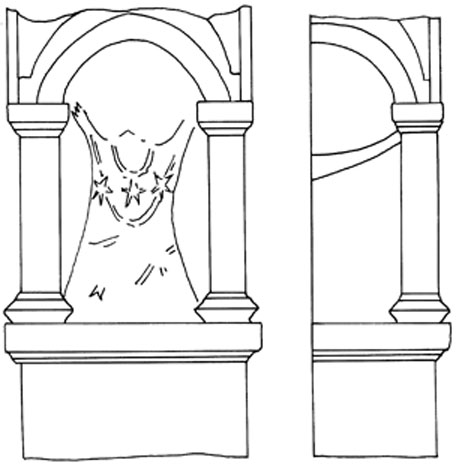

sous forme de fragments de tuiles à rebords. Sur une de ces zones figurait aussi de l’amphore type Dressel 1. Vers le Muret, le sud de la Corée et les Jovittes, ce sont aussi des éléments lithiques isolés qui ont été trouvés ; parmi eux se trouvait un nucléus. r flanquant la porte et les vestiges plus ou moins bien conservés de trois autres tours. La conception du rempart est originale pour notre région. Il est constitué d’une série d’arcs brisés se succédant à un rythme à peu près régulier. Ces arcs sont très frustes. Ce système « d’arcades aveugles » a pour conséquence de faire supporter la charge du rempart aux piles entre chaque arc et d’alléger la construction par un remplissage avec des pierres, des galets ou des fragments de terre cuite liés au mortier de chaux. Cette économie de matériaux était un des buts recherchés ; en plusieurs points la construction en arcade est suivie d’une élévation en pisé et à une partie terminale en pierres pour asseoir le chemin de ronde.

r flanquant la porte et les vestiges plus ou moins bien conservés de trois autres tours. La conception du rempart est originale pour notre région. Il est constitué d’une série d’arcs brisés se succédant à un rythme à peu près régulier. Ces arcs sont très frustes. Ce système « d’arcades aveugles » a pour conséquence de faire supporter la charge du rempart aux piles entre chaque arc et d’alléger la construction par un remplissage avec des pierres, des galets ou des fragments de terre cuite liés au mortier de chaux. Cette économie de matériaux était un des buts recherchés ; en plusieurs points la construction en arcade est suivie d’une élévation en pisé et à une partie terminale en pierres pour asseoir le chemin de ronde.

tessons de céramique) dans la plaine alluviale n’est pas rare. Il semble que les crues aient tenu un rôle non négligeable dans cet apport d’indices archéologiques. Néanmoins, trois zones où la densité de matériel est importante ont été localisées : une première comportant des indices gallo-romains (tuiles à rebords, céramique commune), une zone avec présence de matériel attribuable à l’Age du Bronze (lithique et céramique non tournée) et une zone contenant des éléments médiévaux, située au pied du bourg (céramique).

tessons de céramique) dans la plaine alluviale n’est pas rare. Il semble que les crues aient tenu un rôle non négligeable dans cet apport d’indices archéologiques. Néanmoins, trois zones où la densité de matériel est importante ont été localisées : une première comportant des indices gallo-romains (tuiles à rebords, céramique commune), une zone avec présence de matériel attribuable à l’Age du Bronze (lithique et céramique non tournée) et une zone contenant des éléments médiévaux, située au pied du bourg (céramique). rebords, fragment de tubuli d’hypocauste, céramique commune et sigillée).

rebords, fragment de tubuli d’hypocauste, céramique commune et sigillée).

Les gallo-romains se sont aussi installés dans le lit majeur du fleuve. Vers les Vorzes, il s’agit vraisemblablement d’un habitat lié à un établissement agricole : tuiles à rebords, céramique commune variée, céramique peinte, céramique fine lisse et à décor, céramique sigillée.

Les gallo-romains se sont aussi installés dans le lit majeur du fleuve. Vers les Vorzes, il s’agit vraisemblablement d’un habitat lié à un établissement agricole : tuiles à rebords, céramique commune variée, céramique peinte, céramique fine lisse et à décor, céramique sigillée.  Vers les Chambons, le site ressemble au précédent, avec le même type de matériel mais il a connu une réoccupation au Moyen-Âge, liée peut-être à la traversée du fleuve. Plusieurs autres parcelles contiennent des indices souvent limités à des fragments de tuiles à rebords et quelques tessons de céramique, attribuables à de petites dépendances ou à de petits établissements agricoles. A Tournon, il s’agit peut-être d’un petit habitat sur lequel a été ramassé de la tuile à rebords et des éléments variés de céramique. La

Vers les Chambons, le site ressemble au précédent, avec le même type de matériel mais il a connu une réoccupation au Moyen-Âge, liée peut-être à la traversée du fleuve. Plusieurs autres parcelles contiennent des indices souvent limités à des fragments de tuiles à rebords et quelques tessons de céramique, attribuables à de petites dépendances ou à de petits établissements agricoles. A Tournon, il s’agit peut-être d’un petit habitat sur lequel a été ramassé de la tuile à rebords et des éléments variés de céramique. La  particularité de ces sites repose sur le fait d’avoir retrouvé, sur trois d’entre eux, de la sigillée luisante. Cette céramique datant de l’antiquité tardive, indique une occupation pouvant aller jusqu’aux IV/Ve siècles de notre ère. Cette présence gallo-romaine se retrouve aussi sur la terrasse, à l’ouest du bourg d’où provient des fragments de tuiles à rebords et des tessons de céramique mais aussi au sud, en limite avec la commune de Chalain-le-Comtal où la densité de tessons et de tuiles retrouvée inciterait à placer un habitat.

particularité de ces sites repose sur le fait d’avoir retrouvé, sur trois d’entre eux, de la sigillée luisante. Cette céramique datant de l’antiquité tardive, indique une occupation pouvant aller jusqu’aux IV/Ve siècles de notre ère. Cette présence gallo-romaine se retrouve aussi sur la terrasse, à l’ouest du bourg d’où provient des fragments de tuiles à rebords et des tessons de céramique mais aussi au sud, en limite avec la commune de Chalain-le-Comtal où la densité de tessons et de tuiles retrouvée inciterait à placer un habitat. La voie antique, connue sous le nom médiéval de voie Bolène forme la limite est de la commune. Un autre itinéraire, venant de Feurs à travers le lit majeur semble traverser la commune en diagonale.

La voie antique, connue sous le nom médiéval de voie Bolène forme la limite est de la commune. Un autre itinéraire, venant de Feurs à travers le lit majeur semble traverser la commune en diagonale. Les ramassages effectués au XIXe s. par l’Abbé Valendru forment une base archéologique solide et fournie, principalement située dans la large périphérie du village. Une douzaine de secteurs ont ainsi été répertoriés. Certaines localisations ont pu être vérifiées et confirmées. La plupart des trouvailles sont des lots de silex et de céramiques non tournées. Le matériel lithique, daté de différentes sous-périodes du Néolithique est composé de pointes de flèches (pointes losangiques, foliacées, ovalaires), de grattoirs, de lames et lamelles parfois retouchées, de nucléus. On trouve aussi quelques indices de la Tène Finale et Gallo-romain.

Les ramassages effectués au XIXe s. par l’Abbé Valendru forment une base archéologique solide et fournie, principalement située dans la large périphérie du village. Une douzaine de secteurs ont ainsi été répertoriés. Certaines localisations ont pu être vérifiées et confirmées. La plupart des trouvailles sont des lots de silex et de céramiques non tournées. Le matériel lithique, daté de différentes sous-périodes du Néolithique est composé de pointes de flèches (pointes losangiques, foliacées, ovalaires), de grattoirs, de lames et lamelles parfois retouchées, de nucléus. On trouve aussi quelques indices de la Tène Finale et Gallo-romain.

La période Gallo-romaine est aussi très présente. Autour de Fontanes, il apparaît plusieurs zones de ramassages rapprochées qui pourrait faire penser à une agglomération de plusieurs bâtiments. S’agit-il d’un grand ensemble ou plusieurs petites fermes ? Le matériel retrouvé laisse penser à une large occupation du lieu comprise entre le Ier s. av. J.-C. (amphore de type Dressel 1) jusqu’à l’Antiquité Tardive (céramique sigillée luisante). Le reste du matériel est très varié : tuiles à rebords ; céramique commune, fine, peinte et sigillée ; fragments de meule. A une centaine de mètres de ce lieu, sur une surface moins importante, nous retrouvons le même type de matériel avec ici aussi, deux

La période Gallo-romaine est aussi très présente. Autour de Fontanes, il apparaît plusieurs zones de ramassages rapprochées qui pourrait faire penser à une agglomération de plusieurs bâtiments. S’agit-il d’un grand ensemble ou plusieurs petites fermes ? Le matériel retrouvé laisse penser à une large occupation du lieu comprise entre le Ier s. av. J.-C. (amphore de type Dressel 1) jusqu’à l’Antiquité Tardive (céramique sigillée luisante). Le reste du matériel est très varié : tuiles à rebords ; céramique commune, fine, peinte et sigillée ; fragments de meule. A une centaine de mètres de ce lieu, sur une surface moins importante, nous retrouvons le même type de matériel avec ici aussi, deux zones de ramassages. Sur la première, quelques silex et fragments de céramique non tournée indiquent une occupation plus ancienne qui connaît une continuité à la période Gauloise (monnaie et céramique) et se poursuit tout au long de la période Gallo-romaine. La seconde zone, avec du matériel plus rustique (tessons de vases de stockage, céramique commune épaisse) apparaît plus comme une dépendance agricole lié à cet habitat. Toujours dans cette zone, un troisième gisement, moins étendue mais concentré contient le même type de matériel : tuiles à rebords ; céramique commune, fine, peinte et sigillée lisse et à décor. Ici aussi, un habitat est supposé. Le ramassage de tuiles à rebords, parfois accompagnée de tessons de céramique,est assez courant aux Petites Varennes, au Poirier, à Beauplan

zones de ramassages. Sur la première, quelques silex et fragments de céramique non tournée indiquent une occupation plus ancienne qui connaît une continuité à la période Gauloise (monnaie et céramique) et se poursuit tout au long de la période Gallo-romaine. La seconde zone, avec du matériel plus rustique (tessons de vases de stockage, céramique commune épaisse) apparaît plus comme une dépendance agricole lié à cet habitat. Toujours dans cette zone, un troisième gisement, moins étendue mais concentré contient le même type de matériel : tuiles à rebords ; céramique commune, fine, peinte et sigillée lisse et à décor. Ici aussi, un habitat est supposé. Le ramassage de tuiles à rebords, parfois accompagnée de tessons de céramique,est assez courant aux Petites Varennes, au Poirier, à Beauplan  ou encore à Montazy. S’agit-il de petits

ou encore à Montazy. S’agit-il de petits  établissements ou bien des dépendances agricoles ?

établissements ou bien des dépendances agricoles ? Elle s’étage sur les premières pentes ou piedmonts des monts du Forez. On y distingue deux composantes géographiques situées de part et d’autre de la Vidresonne. La première à l’ouest, forme un large plateau, entaillé par de nombreux ruisseaux et dominé par le Pic Bœuf et celui de Janeysset. La seconde à l’est, dont le relief est relativement plus doux s’étend jusqu’à la limite de la plaine de Forez.

Elle s’étage sur les premières pentes ou piedmonts des monts du Forez. On y distingue deux composantes géographiques situées de part et d’autre de la Vidresonne. La première à l’ouest, forme un large plateau, entaillé par de nombreux ruisseaux et dominé par le Pic Bœuf et celui de Janeysset. La seconde à l’est, dont le relief est relativement plus doux s’étend jusqu’à la limite de la plaine de Forez.

tessons de céramique commune variée ; céramique sigillée lisse ; petit morceau d’anneau coloré en pâte de verre. Sur les piémonts, à l’est du territoire de la commune la densité de gisements est importante : aux Vernes, en limite avec la commune de Saint-Georges-Hauteville, ce sont des fragments de tuiles à rebords, des fragments d’amphores et des tessons de céramique commune qui ont été ramassés ; à Vidrieux des fragments de tuiles à rebords et des tessons d’amphores ; à

tessons de céramique commune variée ; céramique sigillée lisse ; petit morceau d’anneau coloré en pâte de verre. Sur les piémonts, à l’est du territoire de la commune la densité de gisements est importante : aux Vernes, en limite avec la commune de Saint-Georges-Hauteville, ce sont des fragments de tuiles à rebords, des fragments d’amphores et des tessons de céramique commune qui ont été ramassés ; à Vidrieux des fragments de tuiles à rebords et des tessons d’amphores ; à  Noailleux quelques tuiles à rebords. Cette densité pourrait trouver une explication par la position de ces coteaux, exposés à l’est, situés au sud-ouest de la ville thermale d’Aquae Segetae (Moingt) et au nord-ouest du bourg artisanal/commercial de Cheyzieu (Saint-Romain-le-Puy).

Noailleux quelques tuiles à rebords. Cette densité pourrait trouver une explication par la position de ces coteaux, exposés à l’est, situés au sud-ouest de la ville thermale d’Aquae Segetae (Moingt) et au nord-ouest du bourg artisanal/commercial de Cheyzieu (Saint-Romain-le-Puy).

De nombreuses pierres moulurées (encadrements de fenêtres ou de portes de l’ancienne demeure seigneuriale ?) à Mérigneux ; plusieurs croix des XVIe et XVIIe siècles ; une chapelle dédiée à saint Roch au lieu-dit Vidrieux, édifiée en 1630 ; des remplois de pierres moulurées dans plusieurs hameaux. L'étang de Vidrieux constitue un exemple parmi les plus anciens de la création artificielle d'une retenue d'eau.

De nombreuses pierres moulurées (encadrements de fenêtres ou de portes de l’ancienne demeure seigneuriale ?) à Mérigneux ; plusieurs croix des XVIe et XVIIe siècles ; une chapelle dédiée à saint Roch au lieu-dit Vidrieux, édifiée en 1630 ; des remplois de pierres moulurées dans plusieurs hameaux. L'étang de Vidrieux constitue un exemple parmi les plus anciens de la création artificielle d'une retenue d'eau. composante de plaine et une partie montagneuse.

composante de plaine et une partie montagneuse.

département de la Loire : à Chalain d’Uzore, commune proche. Les recherches dans l’entourage de ce possible bâtiment ont montré une large occupation, couvrant les périodes gauloise et gallo-romaine. Quelques indices plus anciens, à confirmer, ont été ramassés.

département de la Loire : à Chalain d’Uzore, commune proche. Les recherches dans l’entourage de ce possible bâtiment ont montré une large occupation, couvrant les périodes gauloise et gallo-romaine. Quelques indices plus anciens, à confirmer, ont été ramassés. Dans la large périphérie, à Assieux et aux Places, des traces d'une présence gallo-romaine ont été repérées. L'occupation du petit plateau sur lequel est établi le bourg se confirme en plusieurs points par la présence de tegulae et de céramiques gallo-romaines, notamment en arrière de l’église. Le plateau où est situé la ferme de Cromorel a, lui aussi, connu une occupation gallo-romaine, sans doute un habitat. Des tegulae et de nombreux tessons de céramiques variées furent ramassés en quantité importante. En continuant notre ascension, vers le hameau de Montaillard, quelques éléments gallo-romains, mélangés à des céramiques médiévales ont été retrouvés. Ils appartiennent vraisemblablement à un petit château, dépendant de la seigneurie de Couzan, signalé au XIXe siècle sous le nom de château de Matorge.

Dans la large périphérie, à Assieux et aux Places, des traces d'une présence gallo-romaine ont été repérées. L'occupation du petit plateau sur lequel est établi le bourg se confirme en plusieurs points par la présence de tegulae et de céramiques gallo-romaines, notamment en arrière de l’église. Le plateau où est situé la ferme de Cromorel a, lui aussi, connu une occupation gallo-romaine, sans doute un habitat. Des tegulae et de nombreux tessons de céramiques variées furent ramassés en quantité importante. En continuant notre ascension, vers le hameau de Montaillard, quelques éléments gallo-romains, mélangés à des céramiques médiévales ont été retrouvés. Ils appartiennent vraisemblablement à un petit château, dépendant de la seigneurie de Couzan, signalé au XIXe siècle sous le nom de château de Matorge. Quelques éléments en silex, au sud du hameau de Chorigneux, éclats et fragments de lames, sont à ce jour les éléments les plus anciens retrouvés sur le territoire de la commune.

Quelques éléments en silex, au sud du hameau de Chorigneux, éclats et fragments de lames, sont à ce jour les éléments les plus anciens retrouvés sur le territoire de la commune. Le village de Marcoux est installé sur le flanc ouest de la plaine du Forez. Il fait partie des communes dont le territoire se situe à cheval sur la plaine et sur les Monts du Forez. La composante de plaine est cantonnée à la seule extrémité est. Le relief devient ensuite escarpé et on atteint un plateau où sont établis les deux hameaux de La Bruyère et d’Ecullieux. Il est bordé au nord-ouest par la profonde vallée du Lignon et par celle du ruisseau de Barras ; au sud et à l’ouest par le ruisseau de Drugent. Ces cours d’eau forment les limites communales. Le ruisseau de Barras et le Drugent prennent naissance à peu de distance. C’est entre les deux sources que le passage est le plus aisé et quel’on retrouve le Col de la Pelletièrequi constitue un passage obligé pour ceux qui désirent atteindre Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans ce relief, Montaubourg constitue la particularité géologiquede la commune. Il s’agit d’un ancien volcan appartenant aux plus vieilles manifestations volcaniques d’Europe.

Le village de Marcoux est installé sur le flanc ouest de la plaine du Forez. Il fait partie des communes dont le territoire se situe à cheval sur la plaine et sur les Monts du Forez. La composante de plaine est cantonnée à la seule extrémité est. Le relief devient ensuite escarpé et on atteint un plateau où sont établis les deux hameaux de La Bruyère et d’Ecullieux. Il est bordé au nord-ouest par la profonde vallée du Lignon et par celle du ruisseau de Barras ; au sud et à l’ouest par le ruisseau de Drugent. Ces cours d’eau forment les limites communales. Le ruisseau de Barras et le Drugent prennent naissance à peu de distance. C’est entre les deux sources que le passage est le plus aisé et quel’on retrouve le Col de la Pelletièrequi constitue un passage obligé pour ceux qui désirent atteindre Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans ce relief, Montaubourg constitue la particularité géologiquede la commune. Il s’agit d’un ancien volcan appartenant aux plus vieilles manifestations volcaniques d’Europe.

La commune de Saint-Bonnet-les-Oules se situe sur la frange est de la plaine du Forez, en partie sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais dont elle forme le coin sud-est. Une légère élévation, à la limite avec la commune de La Fouillouse, ferme la plaine du Forez au sud. Le relief plat mais aussi les premières pentes sont caractérisés par un sol et un sous-sol très argileux. La partie montagneuse s’élève assez rapidement. Elle est entrecoupée de petites vallées dans lesquelles s’écoulent des ruisseaux ; le Volvon forme la limite nord.

La commune de Saint-Bonnet-les-Oules se situe sur la frange est de la plaine du Forez, en partie sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais dont elle forme le coin sud-est. Une légère élévation, à la limite avec la commune de La Fouillouse, ferme la plaine du Forez au sud. Le relief plat mais aussi les premières pentes sont caractérisés par un sol et un sous-sol très argileux. La partie montagneuse s’élève assez rapidement. Elle est entrecoupée de petites vallées dans lesquelles s’écoulent des ruisseaux ; le Volvon forme la limite nord. semble plus important et contient, outre les classiques fragments de tuiles à rebords, des morceaux de tubulii appartenant à un système de chauffage par hypocauste. Ces éléments sont accompagnés de céramique commune, de fragments d’amphores et de trois éclats de silex.

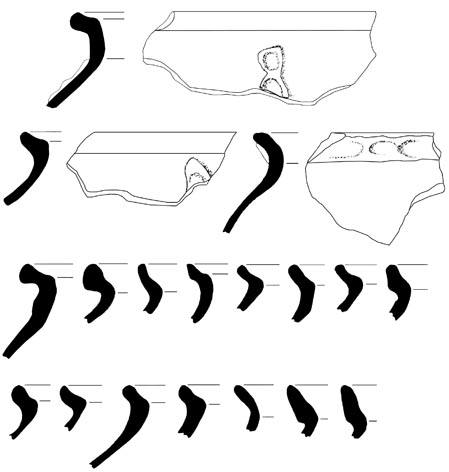

semble plus important et contient, outre les classiques fragments de tuiles à rebords, des morceaux de tubulii appartenant à un système de chauffage par hypocauste. Ces éléments sont accompagnés de céramique commune, de fragments d’amphores et de trois éclats de silex. siècles. Une fabrication plus ancienne, attestée par des textes, a aussi été mise en évidence par les prospections en plusieurs lieux. Près de Lapra deux cercles charbonneux d’environ 4 m de diamètre autour desquels la céramique médiévale abonde, sont sans doute les vestiges de deux fours. Les caractéristiques des produits qui y ont été fabriqués sont : mode de cuisson majoritaire en mode B’ ; pâte très riche en quartz ; éventail de décors réduit : cordons lisses, digités ou écrasés, digitations, rares rainures ; rebords de trois types : rebords à bandeau, rebords éversés et rebords droits.

siècles. Une fabrication plus ancienne, attestée par des textes, a aussi été mise en évidence par les prospections en plusieurs lieux. Près de Lapra deux cercles charbonneux d’environ 4 m de diamètre autour desquels la céramique médiévale abonde, sont sans doute les vestiges de deux fours. Les caractéristiques des produits qui y ont été fabriqués sont : mode de cuisson majoritaire en mode B’ ; pâte très riche en quartz ; éventail de décors réduit : cordons lisses, digités ou écrasés, digitations, rares rainures ; rebords de trois types : rebords à bandeau, rebords éversés et rebords droits.

Le paysage se traduit par une couverture boisée très importante limitant très fortement la prospection. Aujourd’hui, Lavieu est la plus petite commune et la moins peuplée du canton.

Le paysage se traduit par une couverture boisée très importante limitant très fortement la prospection. Aujourd’hui, Lavieu est la plus petite commune et la moins peuplée du canton.

La commune de Montverdun a la forme d’un vague rectangle limité au nord par la rivière de Lignon. Elle s’arrête au sud, au niveau des Monts d’Uzore dont elle intègre la pointe nord. A ses pieds s’étale la plaine avec un léger pendage vers le nord. Il en émerge le pic de Montverdun, autre poussée basaltique. La partie nord est formée par le lit majeur de la rivière.

La commune de Montverdun a la forme d’un vague rectangle limité au nord par la rivière de Lignon. Elle s’arrête au sud, au niveau des Monts d’Uzore dont elle intègre la pointe nord. A ses pieds s’étale la plaine avec un léger pendage vers le nord. Il en émerge le pic de Montverdun, autre poussée basaltique. La partie nord est formée par le lit majeur de la rivière.

Le troisième pôle se situe au nord-est de la commune, vers le lieu-dit La Loge. Des découvertes de matériel lithique mais aussi de céramiques gallo-romaines sont signalées. Les prospections du GRAL ont permis de retrouver et de cadastrer les sites dont la localisation était vague. D’autres gisements ont été identifiés et mettent en évidence une occupation très dense de la terrasse qui surplombe le lit majeur du Lignon, aux différentes époques depuis le Néolithique (pointes de flèche, racloirs, nucléus, lames et lamelles) jusqu’à la période Gallo-romaine.

Le troisième pôle se situe au nord-est de la commune, vers le lieu-dit La Loge. Des découvertes de matériel lithique mais aussi de céramiques gallo-romaines sont signalées. Les prospections du GRAL ont permis de retrouver et de cadastrer les sites dont la localisation était vague. D’autres gisements ont été identifiés et mettent en évidence une occupation très dense de la terrasse qui surplombe le lit majeur du Lignon, aux différentes époques depuis le Néolithique (pointes de flèche, racloirs, nucléus, lames et lamelles) jusqu’à la période Gallo-romaine. période gallo-romaine (tuiles à rebords, céramique, fibule). Les textes du XIXe siècle évoquent la présence d’un temple romain au sommet. Une occupation gallo-romaine est certaine mais la forme prise par cette installation reste à découvrir. La végétation dense empêche la prospection systématique et c’est au gré de l’exploration de souches que deux éclats de silex furent trouvés.

période gallo-romaine (tuiles à rebords, céramique, fibule). Les textes du XIXe siècle évoquent la présence d’un temple romain au sommet. Une occupation gallo-romaine est certaine mais la forme prise par cette installation reste à découvrir. La végétation dense empêche la prospection systématique et c’est au gré de l’exploration de souches que deux éclats de silex furent trouvés. ont été ramassés lors de travaux d’aménagements anciens.

ont été ramassés lors de travaux d’aménagements anciens. La rivière et le fleuve ont fortement influencé son relief. La partie située à l’ouest est inscrite dans un vaste méandre du fleuve et forme son lit majeur. Les traces de divagation du lit mineur au cours des âges y sont encore visibles. On trouve une première terrasse sur laquelle l’essentiel du village moderne est construit ; elle est suivi d’une seconde terrasse, dite terrasse alluviale ancienne sur laquelle se trouvent les bâtiments médiévaux. Elle est limitée à l’est par le cours de la Coise. La confluence ancienne entre les deux cours d’eau a créé un éperon à l’extrémité duquel est bâti le château. Au-delà de la Coise, le relief est en légère déclivité d’est vers l’ouest, puis il forme une butte avant de retrouver une pente similaire à la précédente.

La rivière et le fleuve ont fortement influencé son relief. La partie située à l’ouest est inscrite dans un vaste méandre du fleuve et forme son lit majeur. Les traces de divagation du lit mineur au cours des âges y sont encore visibles. On trouve une première terrasse sur laquelle l’essentiel du village moderne est construit ; elle est suivi d’une seconde terrasse, dite terrasse alluviale ancienne sur laquelle se trouvent les bâtiments médiévaux. Elle est limitée à l’est par le cours de la Coise. La confluence ancienne entre les deux cours d’eau a créé un éperon à l’extrémité duquel est bâti le château. Au-delà de la Coise, le relief est en légère déclivité d’est vers l’ouest, puis il forme une butte avant de retrouver une pente similaire à la précédente. Les découvertes anciennes étaient limitées au ramassage de surface d’une lame en phonolite et à la découverte au siècle dernier d’une probable sépulture à ustion. Un petit vase dont la panse représente une tête de femme en provient.