Prospections aériennes

La prospection aérienne

Les grands principes de la prospection archéologique aérienne

Depuis 2008, le GRAL a complété ses nombreuses activités par la mise en œuvre d'une série de missions de prospections archéologiques aériennes. Cette pratique, généralisée dès le milieu du XXe siècle dans le nord de la France, permet de repérer des traces de modification dans la densité des sous-sols. Le travail des hommes est très souvent à l'origine de ces perturbations. Ces modifications affectent la croissance des plantes, cultivées ou non.

Depuis 2008, le GRAL a complété ses nombreuses activités par la mise en œuvre d'une série de missions de prospections archéologiques aériennes. Cette pratique, généralisée dès le milieu du XXe siècle dans le nord de la France, permet de repérer des traces de modification dans la densité des sous-sols. Le travail des hommes est très souvent à l'origine de ces perturbations. Ces modifications affectent la croissance des plantes, cultivées ou non.

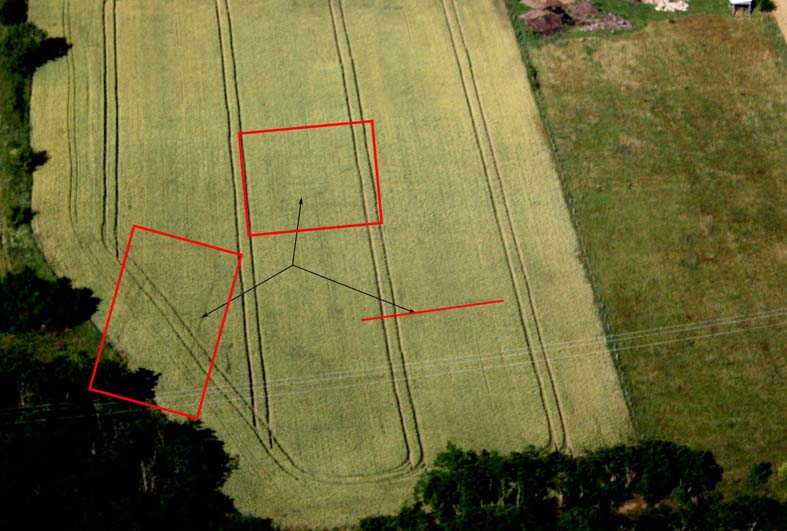

Ainsi, des anomalies de cultures, invisibles au sol, peuvent apparaître dés que l'on prend un peu de hauteur. Les plantations ne captent pas l'eau de la même façon si elles poussent au droit d'un mur ou sur un large fossé. (Photo) Par exemple, le blé croît sensiblement mieux sur le fossé d'enclos de la ferme gallo-romaine d'Unias (flèche rouge) et plus difficilement au droit d'un mur (flèche bleue).

Un autre indice utile est la couleur des sols : les labours font remonter en surface des éléments géologiques exogènes au reste des terres arables. Sur un cliché de la commune de Précieux, les labours font remonter en surface le substrat calcaire (rare en plaine du Forez). Ce lieu est connu pour sa production de silex présent sur la plupart des sites préhistoriques locaux (Photo). C'est un matériau de faible qualité car très friable mais abondant et facile d'extraction.

Des sols particulièrement humides sont également propices à d'intéressantes découvertes. Ainsi, sur un cliché pris en grande hauteur par l'IGN en 1976, on voit apparaître la trace nette d'une rivière aujourd'hui disparue (Photo). Cette vue permet d'expliquer l’existence d'un nombre important de sites à proximité des anciennes rives tant à l'âge du bronze qu'à époque gauloise et gallo-romaine. Sans la découverte de cet élément, la répartition de ces lieux d'occupation était inexpliquée.

D'autres techniques : analyse des ombres portées, examen attentif des anomalies topographiques permettent d'identifier des fossés ou des élévations du fait de l’Homme (motte féodale par exemple).

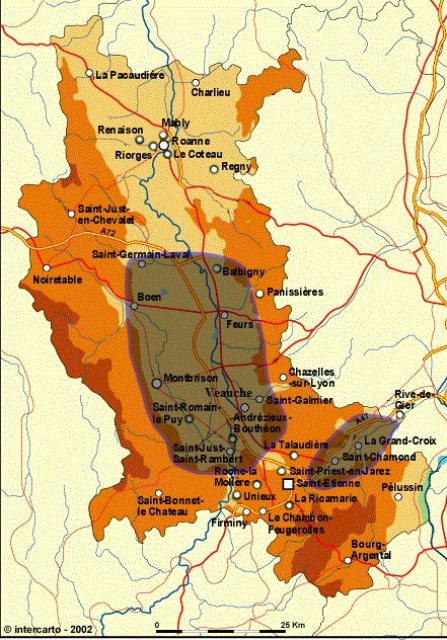

La zone étudiée couvre essentiellement la plaine du Forez. Quelques incursions permettent d’explorer la vallée du Gier et les plateaux bordant les Gorges de la Loire. (Photo).

Les résultats font l'objet chaque année d'un rapport remis au Service Régional d'Archéologie et les principales découvertes sont publiées dans le bulletin annuel du GRAL.

En voir plus :

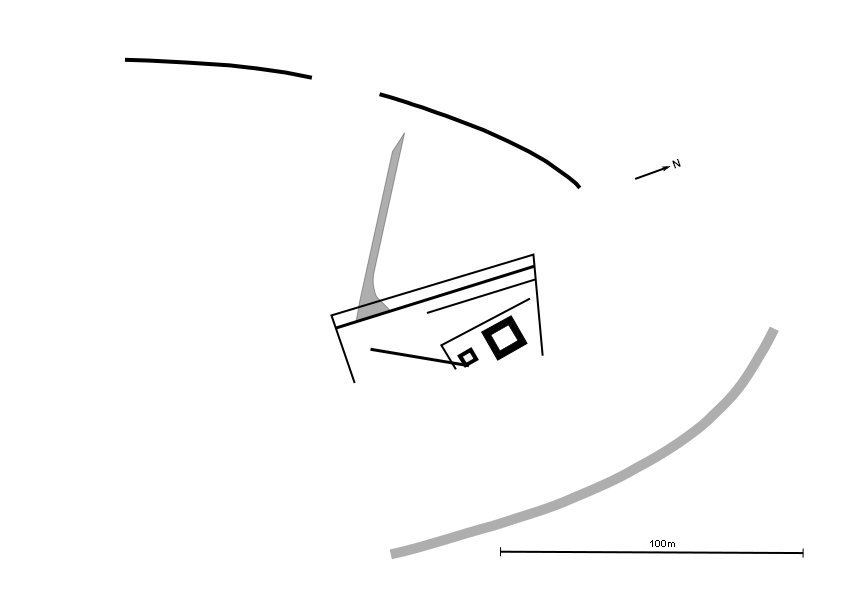

Les vols, au lendemain d'orage, réservent souvent de très bonnes surprises. La pluie abondante peut s'insinuer dans des dépressions invisibles par temps sec et révéler des structures fossoyées prometteuses. Ce fut le cas près de Champdieu au printemps 2010. Les formes étaient diverses, très organisées, phénomène d'autant plus intrigant qu'en 1985, un survol avait mis en évidence des formes qualifiées à l'époque de protohistoriques.

Les vols, au lendemain d'orage, réservent souvent de très bonnes surprises. La pluie abondante peut s'insinuer dans des dépressions invisibles par temps sec et révéler des structures fossoyées prometteuses. Ce fut le cas près de Champdieu au printemps 2010. Les formes étaient diverses, très organisées, phénomène d'autant plus intrigant qu'en 1985, un survol avait mis en évidence des formes qualifiées à l'époque de protohistoriques.

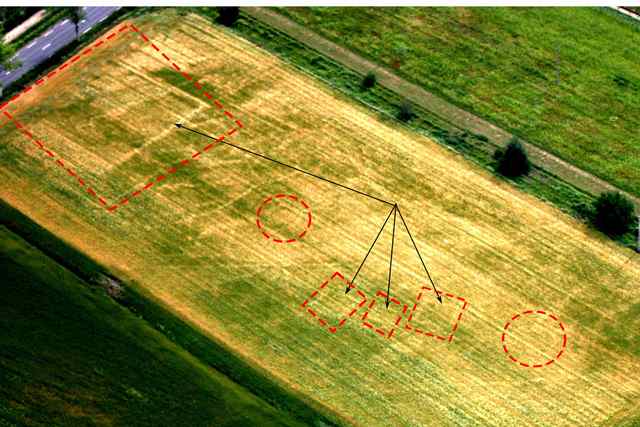

La prospection aérienne en plaine du Forez n'offrira sans doute jamais les résultats spectaculaires qu'ont pu révéler les plaines calcaires de Picardie, par exemple. Les grandes fermes et villas à caractère agricole ne semblent pas être une organisation très répandues. Elles étaient cependant présentes dans le paysage, que ce soit sur la commune d'Unias, Saint-Paul-d'Uzore ou Chambéon, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les prospections aériennes n'aient pas permis de révéler beaucoup de ces structures. Toutefois, deux exemples viennent étayer le catalogue des modes d'occupation du territoire. Chambéon et Chalain le Comtal.

La prospection aérienne en plaine du Forez n'offrira sans doute jamais les résultats spectaculaires qu'ont pu révéler les plaines calcaires de Picardie, par exemple. Les grandes fermes et villas à caractère agricole ne semblent pas être une organisation très répandues. Elles étaient cependant présentes dans le paysage, que ce soit sur la commune d'Unias, Saint-Paul-d'Uzore ou Chambéon, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que les prospections aériennes n'aient pas permis de révéler beaucoup de ces structures. Toutefois, deux exemples viennent étayer le catalogue des modes d'occupation du territoire. Chambéon et Chalain le Comtal.

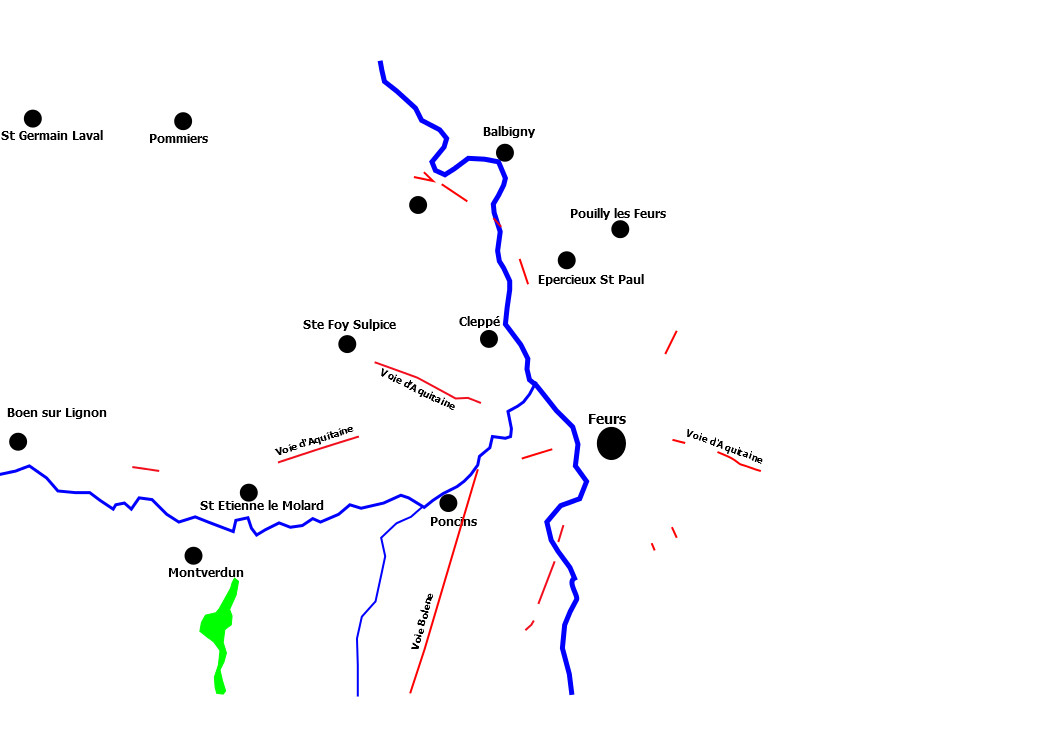

Les voies anciennes, romaines ou médiévales, sont des traces aisées à repérer. De nombreux leurres peuvent cependant perturber l'interprétation, fossés anciens, parcellaire linéaire disparu, par exemple. Aucun indice au sol ne permet de qualifier de façon certaine les vestiges observés, encore moins, bien sur, de les dater.

Les voies anciennes, romaines ou médiévales, sont des traces aisées à repérer. De nombreux leurres peuvent cependant perturber l'interprétation, fossés anciens, parcellaire linéaire disparu, par exemple. Aucun indice au sol ne permet de qualifier de façon certaine les vestiges observés, encore moins, bien sur, de les dater.