Le château du Rousset

Le château du Rousset (Margerie-Chantagret)

Généralités

Le château du Rousset, dont l’édification et les aménagements s’échelonnent entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, s'élève sur la rive droite de la Mare, dans une vallée boisée, à l'extrémité ouest de la commune de Margerie-Chantagret. Il est construit sur une petite éminence rocheuse entourée sur deux côtés par la rivière.

Citée dès 1260, la maison forte du Rousset fut la possession au cours des siècles des familles de la Bastie, Lothon, Sugny et Damas jusqu’à la Révolution. Vendu comme bien national, elle eut de nombreux propriétaires au cours du XIXème siècle. Elle appartient à la famille Midroit-Guigon depuis 1873.

Depuis 2010, les travaux de dégagement et de stabilisation, entrepris par les propriétaires, sont suivis par le GRAL qui réalise une étude du bâti à chaque intervention.

Organisation fonctionelle (cf planche des niveaux et niveaux façade)

Le château du Rousset présente un agencement complexe dû à de nombreuses campagnes d’agrandissements ou de modifications. Chaque bloc de construction est constitué de plusieurs niveaux s’enchevêtrant les uns aux autres.

Galandages, cloisons et planchers ayant disparu, il est difficile de replacer avec précision les différentes pièces du château. La visite lors de la vente du château en 1793 a permis de connaître le nombre approximatif, l’attribution et l’aménagement des salles. Par contre leurs emplacements restent imprécis. Il n’y a aucun renseignement sur leur surface. La description sommaire faite en 1907 apporte un complément infime d’informations.

1. Niveau -3/-4 : une salle souterraine s’ouvre sur quatre caves et un corridor donne sur l’extérieur et permet l’accès au moulin. La cave E2, renferme une cuve vinaire et une aire de foulage rupestres.

2. Niveau –2 : accessible uniquement par la cour intérieure, ce niveau comprend un corridor, une cuisine,un cellier et un débarras.

3. Niveau 0/1 : deux salles dont un fournier, la porte d’accès à la tour d’escalier et celle du niveau -2 s’ouvrent sur la cour intérieure.

4. Niveau 1 : il était occupé par une grande salle « ornée de belles boiseries du XVIIe siècle en pin de pays, largement moulurées », deux chambres dont celle du « citoyen Damas », deux cabinets, la chapelle et les latrines.

5. Niveau 2 : l’espace était partagé entre une grande chambre, une chambre d’enfant, un cabinet de toilette, sept chambres et un corridor.

6. Niveau 3 : il est mal conservé et peu décrit dans les textes ; il s’agissait probablement de l’étage réservé aux domestiques et occupé en partie par des greniers.

Les ouvertures (cf planche des ouvertures)

Neuf types différents d’ouvertures ont été recensés. Cette grande diversité de style est le reflet de grandes périodes de construction ou de rénovation de l’habitat.

Chronologie

Certaines parties du château étant toujours sous les gravats ou pas encore étudiées, ce bilan doit être considéré comme une hypothèse de travail.

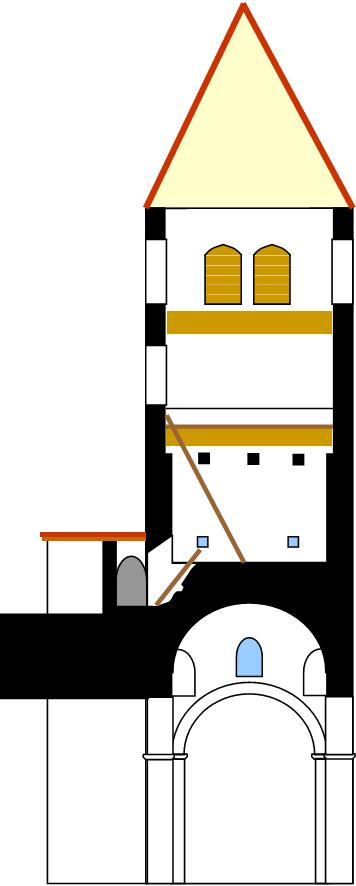

Etat I (XIIème/XIIIème siècle) : construction du donjon

Etat II (XIIIème/XIVème siècle) : construction habitat

Etat III (XIVème siècle) : construction de la clôture et aménagement logis I

Etat IV (XVème/XVIème siècles) : aménagement logis II

Etat V (XVIème siècle) : aménagement important des défenses en pleine période de guerres de religion.

Etat VI (début XVIIème siècle) : porte d’accès de la tour vers l’extérieur

Etat VII (XVIIème/XVIIIème) : aménagement logis III

Phasage UM 1 - Phasage UM 1 et 2 - Phasage UM 3 - Phasage UM 4 - Phasage UM 5 - Phasage UM 6

Le château, tel qu’il se révèle aujourd’hui, est le résultat de près de cinq siècles d’aménagements dont deux très importants ont complètement modifié son architecture.

Pour la famille de la Bastie, première occupante, il ne représentait probablement qu’un domaine productif qu’il fallait protéger de petites rapines. Capitaine châtelain de la forteresse de Lavieu, les seigneurs de la Bastie possédait des maisons intra-muros.

Lorsque la famille Lothons prend possession de la seigneurie du Rousset, c’est déjà une grande famille du roannais où elle réside. Guillaume Letous fut contraint par les gens du comte à renouveler l'aveu de la maison forte du Rousset. Outre la stratégie fiscale, cela prouve le peu de valeur et d’intérêt que représentait ce bien récemment acquis. Pourtant ce sont eux qui réaliseront la première grande période d’aménagement. De simple petite maison forte les bâtiments vont se transformer en logis seigneurial fortifié.

Lorsque le château arrive dans la famille de Damas, le Forez est confronté, à l’instar du reste de la France, aux premiers troubles qui déboucheront sur la première guerre de religion (1561/1563). Intégristes catholiques, les seigneurs de Damas non seulement appartenaient à la Ligue mais en étaient les figures emblématiques.

Les nombreuses escarmouches durant ces périodes instables amenèrent les deux premiers seigneurs du Rousset (Georges et François) à élever une clôture avec de nombreux éléments de défenses. Ceux-ci peuvent paraître surdimensionnés par rapport à la situation du château. Mais proche des grands chemins de communication, les attaques devaient être fréquentes.

La paix revenue, les comtes de Damas suivants transformèrent le Rousset en résidence de plaisance entouré d’un jardin à l’anglaise.

Cette modeste chapelle a suscité de nombreuses hypothèses quant à son origine et son utilisation. En effet, pourquoi deux églises bâties sensiblement en même temps et distantes de quelques mètres ? Etait-elle une église utilisée en période d'épidémie ?

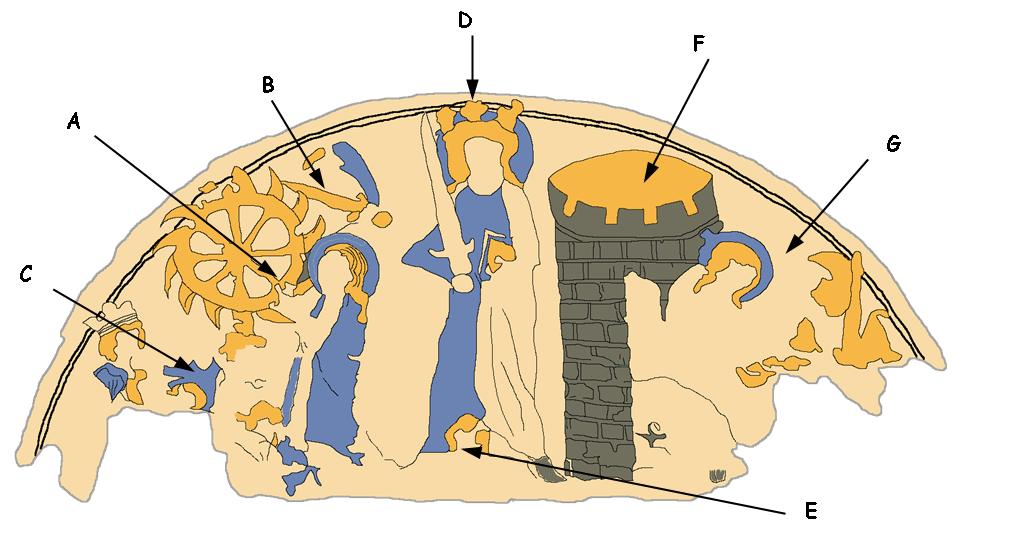

Cette modeste chapelle a suscité de nombreuses hypothèses quant à son origine et son utilisation. En effet, pourquoi deux églises bâties sensiblement en même temps et distantes de quelques mètres ? Etait-elle une église utilisée en période d'épidémie ?  La première construction de la chapelle daterait de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Elle était construite selon un plan simple à nef unique précédée d'une abside semi-circulaire couverte en cul de four. Le sol de la nef était en terre battue. Un décor polychrome rouge, jaune, noir ou brun recouvrait les murs.

La première construction de la chapelle daterait de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle. Elle était construite selon un plan simple à nef unique précédée d'une abside semi-circulaire couverte en cul de four. Le sol de la nef était en terre battue. Un décor polychrome rouge, jaune, noir ou brun recouvrait les murs. Dans la seconde moitié du XVe siècle, les murs gouttereaux furent reconstruits en pisé sur les vestiges des anciens murs. La chapelle est l'exemple le plus ancien, sur le territoire national, d'utilisation du pisé dans un édifice religieux.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, les murs gouttereaux furent reconstruits en pisé sur les vestiges des anciens murs. La chapelle est l'exemple le plus ancien, sur le territoire national, d'utilisation du pisé dans un édifice religieux.

Dès 969, l’église est sous le vocable de saint Michel. De cette époque, il ne subsiste aucun élément visible.

Dès 969, l’église est sous le vocable de saint Michel. De cette époque, il ne subsiste aucun élément visible.

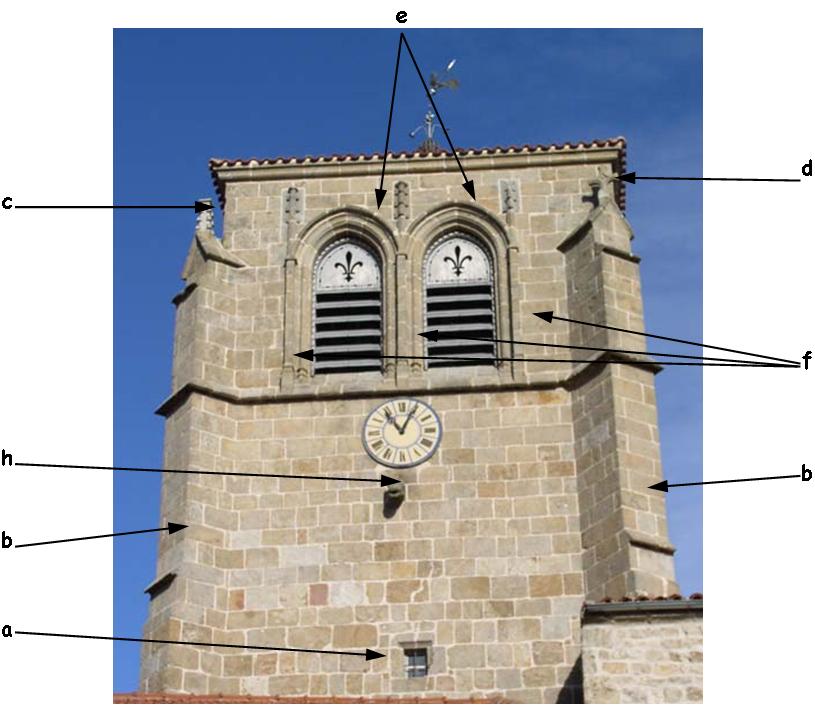

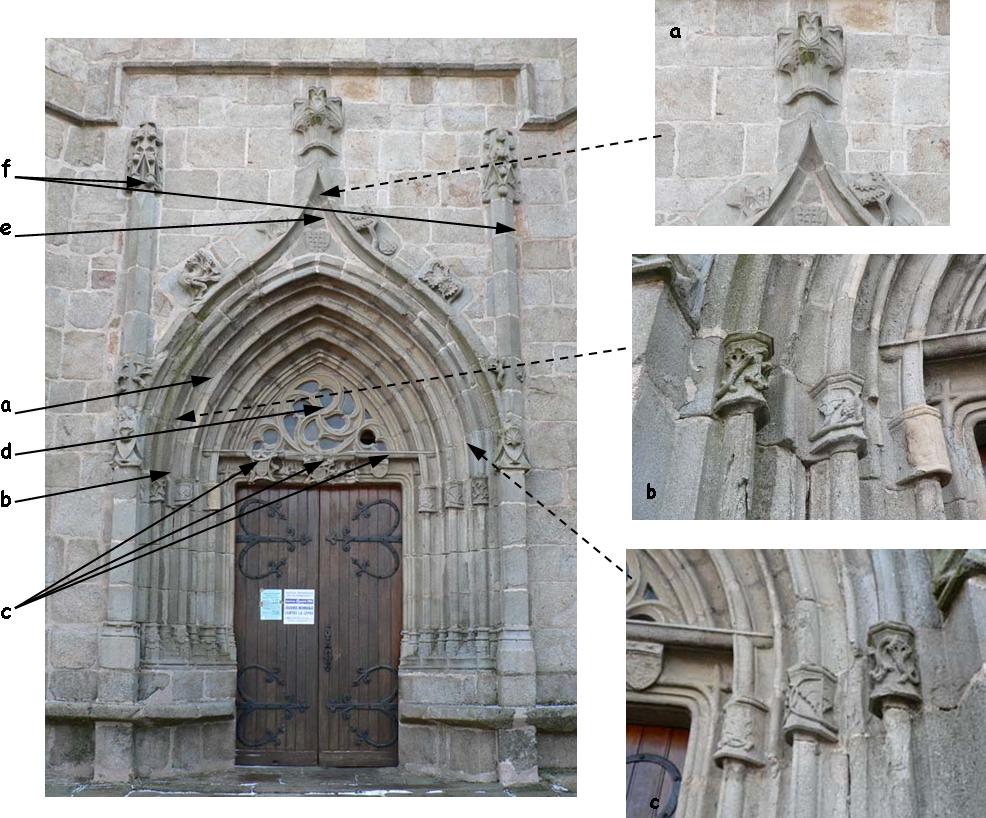

pourrait être un visage féminin à l’abondante chevelure. Sur la façade ouest, située sous l’horloge, c’est un animal (chien ?) qui est sculpté (note h).

pourrait être un visage féminin à l’abondante chevelure. Sur la façade ouest, située sous l’horloge, c’est un animal (chien ?) qui est sculpté (note h). Trois écussons décorent le linteau de la porte d’entrée (note c). Le tympan de l’ogive est ajouré d’enroulements de style flamboyant (note d). L’ensemble est couronné d’un gâble triangulaire, se terminant par un fleuron dont les courbures sont surmontées de feuilles d’acanthe en relief. Son centre est orné du blason IHS (note e, détail a). De

Trois écussons décorent le linteau de la porte d’entrée (note c). Le tympan de l’ogive est ajouré d’enroulements de style flamboyant (note d). L’ensemble est couronné d’un gâble triangulaire, se terminant par un fleuron dont les courbures sont surmontées de feuilles d’acanthe en relief. Son centre est orné du blason IHS (note e, détail a). De

L’étude des éléments architecturaux s’organise

L’étude des éléments architecturaux s’organise autour de trois axes de recherche :

autour de trois axes de recherche : afin de rédiger une notice la plus complète possible. Une étude héraldique avec les dessins des blasons vient s’ajouter au résultat.

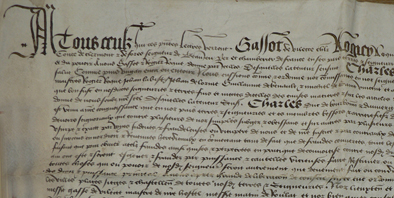

afin de rédiger une notice la plus complète possible. Une étude héraldique avec les dessins des blasons vient s’ajouter au résultat. Le dépouillement de ces documents, parfois inédits, nous conduit dans tout le département : bibliothèque Déchelette (Roanne) ; bibliothèque de La Diana (Montbrison), Archives Municipales ou Départementales (Saint-Etienne), archives d’associations (Amis du Vieux Saint-Etienne

Le dépouillement de ces documents, parfois inédits, nous conduit dans tout le département : bibliothèque Déchelette (Roanne) ; bibliothèque de La Diana (Montbrison), Archives Municipales ou Départementales (Saint-Etienne), archives d’associations (Amis du Vieux Saint-Etienne , Amis du Vieux Saint-Rambert, etc.), archives privées…

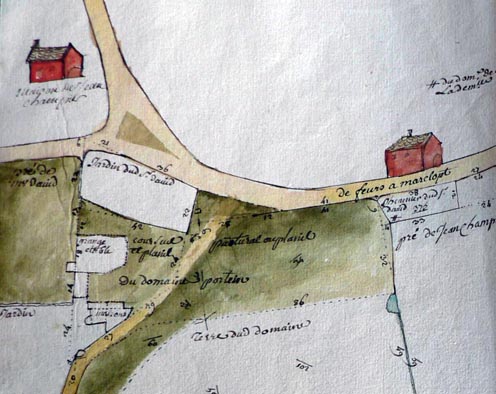

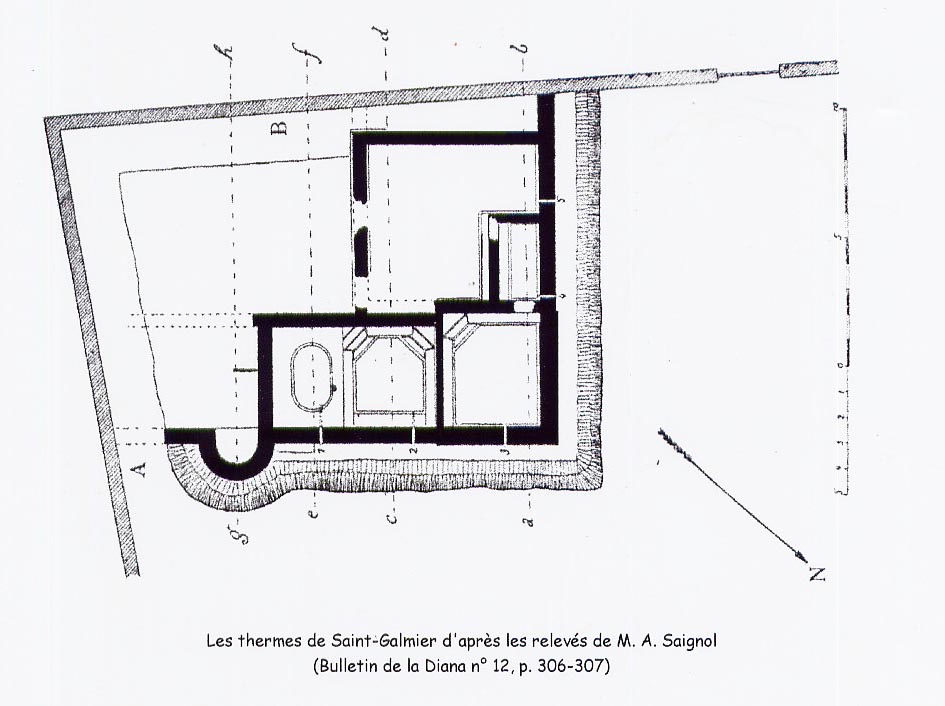

, Amis du Vieux Saint-Rambert, etc.), archives privées… Le territoire de Saint-Galmier se situe à cheval sur la partie est de la plaine du Forez et sur les premiers contreforts des Monts du Forez. Son réseau hydrographique est composé de trois cours d’eau. Le premier, un petit ruisseau nommé le Vérut, prend sa source au nord et se jette dans la rivière La Coise, à la limite sud de la commune. Ces deux cours d’eau ont profondément entamé le relief et formé des vallées escarpées. La Coise, dont le débit est plus important, a créé une petite plaine alluviale. Elle reçoit, à la limite ouest de la commune l’apport d’une autre rivière, le Volvon.

Le territoire de Saint-Galmier se situe à cheval sur la partie est de la plaine du Forez et sur les premiers contreforts des Monts du Forez. Son réseau hydrographique est composé de trois cours d’eau. Le premier, un petit ruisseau nommé le Vérut, prend sa source au nord et se jette dans la rivière La Coise, à la limite sud de la commune. Ces deux cours d’eau ont profondément entamé le relief et formé des vallées escarpées. La Coise, dont le débit est plus important, a créé une petite plaine alluviale. Elle reçoit, à la limite ouest de la commune l’apport d’une autre rivière, le Volvon.

confirme une occupation intensive du territoire de la commune, qualitativement le matériel ramassé est assez pauvre. Il se limite à de la tuile à rebords accompagnée parfois d’amphore ou de céramique commune, exceptionnellement de fragments de meules à bras. Classés en fonction du type de mobilier récolté sur chacun, ces gisements se répartissent ainsi : 1 site comportant du mobilier lithique sous forme d’éclats ; 5 sites contenant uniquement de la tuile à rebords ; 5 sites avec de la tuile à rebords associée avec de la céramique commune ; 2 sites avec de la tuile à rebords associée à des fragments d’amphore. Géographiquement 5 sites se situent en bordure de la rivière Coise à la limite sud de la commune ; 6 sites dans la partie plaine et 3 sites sont installés sur le relief à l’est.

confirme une occupation intensive du territoire de la commune, qualitativement le matériel ramassé est assez pauvre. Il se limite à de la tuile à rebords accompagnée parfois d’amphore ou de céramique commune, exceptionnellement de fragments de meules à bras. Classés en fonction du type de mobilier récolté sur chacun, ces gisements se répartissent ainsi : 1 site comportant du mobilier lithique sous forme d’éclats ; 5 sites contenant uniquement de la tuile à rebords ; 5 sites avec de la tuile à rebords associée avec de la céramique commune ; 2 sites avec de la tuile à rebords associée à des fragments d’amphore. Géographiquement 5 sites se situent en bordure de la rivière Coise à la limite sud de la commune ; 6 sites dans la partie plaine et 3 sites sont installés sur le relief à l’est.

- Le manoir de Teillères, acheté par le comte de Forez en 1340 et pour lequel il fit exécuter de nombreux travaux. Il devint un lieu de villégiature apprécié des comtesses du Forez. Guillaume Revel le représenta dans son Armorial en1450. Il subsiste une grande partie du bâtiment.

- Le manoir de Teillères, acheté par le comte de Forez en 1340 et pour lequel il fit exécuter de nombreux travaux. Il devint un lieu de villégiature apprécié des comtesses du Forez. Guillaume Revel le représenta dans son Armorial en1450. Il subsiste une grande partie du bâtiment. connus de nombreux remaniements. Trois styles architecturaux peuvent être mis en exergue : le XVe, le XVIe et le XVIIe siècles. Le style Renaissance y est particulièrement riche et développé.

connus de nombreux remaniements. Trois styles architecturaux peuvent être mis en exergue : le XVe, le XVIe et le XVIIe siècles. Le style Renaissance y est particulièrement riche et développé.