Marcoux

Marcoux

Le village de Marcoux est installé sur le flanc ouest de la plaine du Forez. Il fait partie des communes dont le territoire se situe à cheval sur la plaine et sur les Monts du Forez. La composante de plaine est cantonnée à la seule extrémité est. Le relief devient ensuite escarpé et on atteint un plateau où sont établis les deux hameaux de La Bruyère et d’Ecullieux. Il est bordé au nord-ouest par la profonde vallée du Lignon et par celle du ruisseau de Barras ; au sud et à l’ouest par le ruisseau de Drugent. Ces cours d’eau forment les limites communales. Le ruisseau de Barras et le Drugent prennent naissance à peu de distance. C’est entre les deux sources que le passage est le plus aisé et quel’on retrouve le Col de la Pelletièrequi constitue un passage obligé pour ceux qui désirent atteindre Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans ce relief, Montaubourg constitue la particularité géologiquede la commune. Il s’agit d’un ancien volcan appartenant aux plus vieilles manifestations volcaniques d’Europe.

Le village de Marcoux est installé sur le flanc ouest de la plaine du Forez. Il fait partie des communes dont le territoire se situe à cheval sur la plaine et sur les Monts du Forez. La composante de plaine est cantonnée à la seule extrémité est. Le relief devient ensuite escarpé et on atteint un plateau où sont établis les deux hameaux de La Bruyère et d’Ecullieux. Il est bordé au nord-ouest par la profonde vallée du Lignon et par celle du ruisseau de Barras ; au sud et à l’ouest par le ruisseau de Drugent. Ces cours d’eau forment les limites communales. Le ruisseau de Barras et le Drugent prennent naissance à peu de distance. C’est entre les deux sources que le passage est le plus aisé et quel’on retrouve le Col de la Pelletièrequi constitue un passage obligé pour ceux qui désirent atteindre Saint-Bonnet-le-Courreau. Dans ce relief, Montaubourg constitue la particularité géologiquede la commune. Il s’agit d’un ancien volcan appartenant aux plus vieilles manifestations volcaniques d’Europe. Les découvertes archéologiques anciennes sur la commune de Marcoux étaient limitées à des ramassages de tuiles à rebords, non documentés et non localisés avec précision. Une chapelle dédiée à saint Antoine et un cimetière sont signalés par les chercheurs du XIXe siècle. Les datations varient avec les auteurs.

Les découvertes archéologiques anciennes sur la commune de Marcoux étaient limitées à des ramassages de tuiles à rebords, non documentés et non localisés avec précision. Une chapelle dédiée à saint Antoine et un cimetière sont signalés par les chercheurs du XIXe siècle. Les datations varient avec les auteurs.

Cette relative pauvreté archéologique a été confirmée par les prospections et seulement trois zones nouvelles contenant des indices archéologiques furent découvertes. La première, vers le lieu-dit Les Grandes Rases où de la tuile à rebords a été ramassée en bordure de parcelle. Le second, sur un petit plateau vers Prélion où les fragments de tuiles à rebords étaient accompagnés de quelques tessons de céramique. Le troisième, sur le vaste plateau où se trouvent les hameaux d’Eculieux et de La Bruyère. Le matériel, plus diversifié, avec notamment quelques tessons de céramique sigillée, permet d’envisager la présence d’un habitat rural.

Sur la colline de Segotier, un ensemble de terrasses ont été aménagées autour d’un bloc granitique. Au sommet, parmi plusieurs cupules d’origine naturelle, l’une d’entre elle semble avoir une origine anthropique. L’utilisation et la datation n’ont pu être définies.

Il ne reste pas grand-chose de la maison forte de village abandonnée sans doute au profit du château de Gouttelas, ainsi que de l’église reconstruite en grande partie au XIXe siècle. Les constructions du XVIe siècle, croix et habitats, sont relativement nombreuses et bien conservées. Un souterrain situé sous une maison du bourg a été répertorié. Il est composé d’une salle d’où partent deux galeries aujourd’hui murées. Quelques éléments artisanaux/industriels datant des XVIII/XIXe siècles ont été localisés, notamment quelques tuileries dans le prolongement de celles déjà inventoriées sur la commune de Marcilly-le-Châtel ainsi qu’un four à chaux. Aucune de ces structures ne sont parvenues intactes jusqu’à nous.

Bulletin n° 23, 2013 (à paraître)

La commune de Saint-Bonnet-les-Oules se situe sur la frange est de la plaine du Forez, en partie sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais dont elle forme le coin sud-est. Une légère élévation, à la limite avec la commune de La Fouillouse, ferme la plaine du Forez au sud. Le relief plat mais aussi les premières pentes sont caractérisés par un sol et un sous-sol très argileux. La partie montagneuse s’élève assez rapidement. Elle est entrecoupée de petites vallées dans lesquelles s’écoulent des ruisseaux ; le Volvon forme la limite nord.

La commune de Saint-Bonnet-les-Oules se situe sur la frange est de la plaine du Forez, en partie sur les premiers contreforts des Monts du Lyonnais dont elle forme le coin sud-est. Une légère élévation, à la limite avec la commune de La Fouillouse, ferme la plaine du Forez au sud. Le relief plat mais aussi les premières pentes sont caractérisés par un sol et un sous-sol très argileux. La partie montagneuse s’élève assez rapidement. Elle est entrecoupée de petites vallées dans lesquelles s’écoulent des ruisseaux ; le Volvon forme la limite nord. semble plus important et contient, outre les classiques fragments de tuiles à rebords, des morceaux de tubulii appartenant à un système de chauffage par hypocauste. Ces éléments sont accompagnés de céramique commune, de fragments d’amphores et de trois éclats de silex.

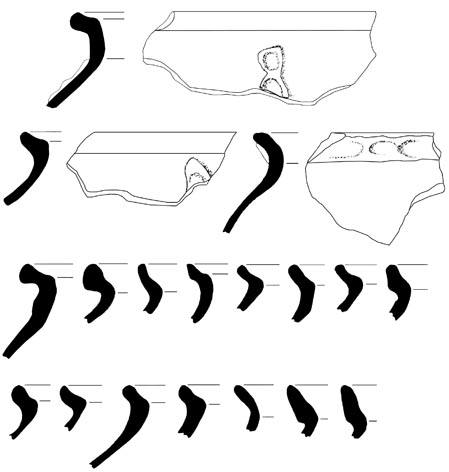

semble plus important et contient, outre les classiques fragments de tuiles à rebords, des morceaux de tubulii appartenant à un système de chauffage par hypocauste. Ces éléments sont accompagnés de céramique commune, de fragments d’amphores et de trois éclats de silex. siècles. Une fabrication plus ancienne, attestée par des textes, a aussi été mise en évidence par les prospections en plusieurs lieux. Près de Lapra deux cercles charbonneux d’environ 4 m de diamètre autour desquels la céramique médiévale abonde, sont sans doute les vestiges de deux fours. Les caractéristiques des produits qui y ont été fabriqués sont : mode de cuisson majoritaire en mode B’ ; pâte très riche en quartz ; éventail de décors réduit : cordons lisses, digités ou écrasés, digitations, rares rainures ; rebords de trois types : rebords à bandeau, rebords éversés et rebords droits.

siècles. Une fabrication plus ancienne, attestée par des textes, a aussi été mise en évidence par les prospections en plusieurs lieux. Près de Lapra deux cercles charbonneux d’environ 4 m de diamètre autour desquels la céramique médiévale abonde, sont sans doute les vestiges de deux fours. Les caractéristiques des produits qui y ont été fabriqués sont : mode de cuisson majoritaire en mode B’ ; pâte très riche en quartz ; éventail de décors réduit : cordons lisses, digités ou écrasés, digitations, rares rainures ; rebords de trois types : rebords à bandeau, rebords éversés et rebords droits.

Le paysage se traduit par une couverture boisée très importante limitant très fortement la prospection. Aujourd’hui, Lavieu est la plus petite commune et la moins peuplée du canton.

Le paysage se traduit par une couverture boisée très importante limitant très fortement la prospection. Aujourd’hui, Lavieu est la plus petite commune et la moins peuplée du canton.

La commune de Montverdun a la forme d’un vague rectangle limité au nord par la rivière de Lignon. Elle s’arrête au sud, au niveau des Monts d’Uzore dont elle intègre la pointe nord. A ses pieds s’étale la plaine avec un léger pendage vers le nord. Il en émerge le pic de Montverdun, autre poussée basaltique. La partie nord est formée par le lit majeur de la rivière.

La commune de Montverdun a la forme d’un vague rectangle limité au nord par la rivière de Lignon. Elle s’arrête au sud, au niveau des Monts d’Uzore dont elle intègre la pointe nord. A ses pieds s’étale la plaine avec un léger pendage vers le nord. Il en émerge le pic de Montverdun, autre poussée basaltique. La partie nord est formée par le lit majeur de la rivière.

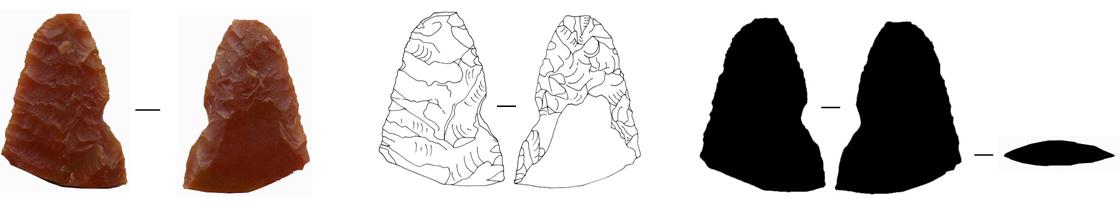

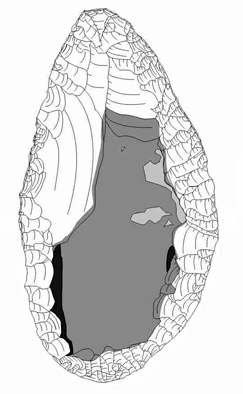

Le troisième pôle se situe au nord-est de la commune, vers le lieu-dit La Loge. Des découvertes de matériel lithique mais aussi de céramiques gallo-romaines sont signalées. Les prospections du GRAL ont permis de retrouver et de cadastrer les sites dont la localisation était vague. D’autres gisements ont été identifiés et mettent en évidence une occupation très dense de la terrasse qui surplombe le lit majeur du Lignon, aux différentes époques depuis le Néolithique (pointes de flèche, racloirs, nucléus, lames et lamelles) jusqu’à la période Gallo-romaine.

Le troisième pôle se situe au nord-est de la commune, vers le lieu-dit La Loge. Des découvertes de matériel lithique mais aussi de céramiques gallo-romaines sont signalées. Les prospections du GRAL ont permis de retrouver et de cadastrer les sites dont la localisation était vague. D’autres gisements ont été identifiés et mettent en évidence une occupation très dense de la terrasse qui surplombe le lit majeur du Lignon, aux différentes époques depuis le Néolithique (pointes de flèche, racloirs, nucléus, lames et lamelles) jusqu’à la période Gallo-romaine. période gallo-romaine (tuiles à rebords, céramique, fibule). Les textes du XIXe siècle évoquent la présence d’un temple romain au sommet. Une occupation gallo-romaine est certaine mais la forme prise par cette installation reste à découvrir. La végétation dense empêche la prospection systématique et c’est au gré de l’exploration de souches que deux éclats de silex furent trouvés.

période gallo-romaine (tuiles à rebords, céramique, fibule). Les textes du XIXe siècle évoquent la présence d’un temple romain au sommet. Une occupation gallo-romaine est certaine mais la forme prise par cette installation reste à découvrir. La végétation dense empêche la prospection systématique et c’est au gré de l’exploration de souches que deux éclats de silex furent trouvés. ont été ramassés lors de travaux d’aménagements anciens.

ont été ramassés lors de travaux d’aménagements anciens. La rivière et le fleuve ont fortement influencé son relief. La partie située à l’ouest est inscrite dans un vaste méandre du fleuve et forme son lit majeur. Les traces de divagation du lit mineur au cours des âges y sont encore visibles. On trouve une première terrasse sur laquelle l’essentiel du village moderne est construit ; elle est suivi d’une seconde terrasse, dite terrasse alluviale ancienne sur laquelle se trouvent les bâtiments médiévaux. Elle est limitée à l’est par le cours de la Coise. La confluence ancienne entre les deux cours d’eau a créé un éperon à l’extrémité duquel est bâti le château. Au-delà de la Coise, le relief est en légère déclivité d’est vers l’ouest, puis il forme une butte avant de retrouver une pente similaire à la précédente.

La rivière et le fleuve ont fortement influencé son relief. La partie située à l’ouest est inscrite dans un vaste méandre du fleuve et forme son lit majeur. Les traces de divagation du lit mineur au cours des âges y sont encore visibles. On trouve une première terrasse sur laquelle l’essentiel du village moderne est construit ; elle est suivi d’une seconde terrasse, dite terrasse alluviale ancienne sur laquelle se trouvent les bâtiments médiévaux. Elle est limitée à l’est par le cours de la Coise. La confluence ancienne entre les deux cours d’eau a créé un éperon à l’extrémité duquel est bâti le château. Au-delà de la Coise, le relief est en légère déclivité d’est vers l’ouest, puis il forme une butte avant de retrouver une pente similaire à la précédente. Les découvertes anciennes étaient limitées au ramassage de surface d’une lame en phonolite et à la découverte au siècle dernier d’une probable sépulture à ustion. Un petit vase dont la panse représente une tête de femme en provient.

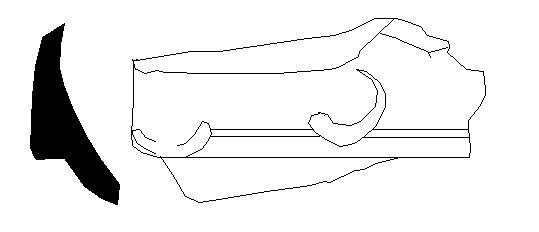

Les découvertes anciennes étaient limitées au ramassage de surface d’une lame en phonolite et à la découverte au siècle dernier d’une probable sépulture à ustion. Un petit vase dont la panse représente une tête de femme en provient. Vers la Bourgée Froide, trois autres gisements ont été identifiés, le vase à visage féminin en provient. Ils sont situés de part et d’autre de la voie. Des fragments de tuiles à rebords, des tessons d’amphore, de la céramique commune et sigillée ont été ramassés. Sur un des gisements, un fragment de quart de rond en terre cuite associé à de la céramique variée, de la tuile à rebords et de nombreuses pierres pourraient indiquer la présence d’un habitat.

Vers la Bourgée Froide, trois autres gisements ont été identifiés, le vase à visage féminin en provient. Ils sont situés de part et d’autre de la voie. Des fragments de tuiles à rebords, des tessons d’amphore, de la céramique commune et sigillée ont été ramassés. Sur un des gisements, un fragment de quart de rond en terre cuite associé à de la céramique variée, de la tuile à rebords et de nombreuses pierres pourraient indiquer la présence d’un habitat. de celle, découverte en 1996 au lieu-dit les Gargottes, située de l’autre côté du fleuve, sur la commune d’Unias.

de celle, découverte en 1996 au lieu-dit les Gargottes, située de l’autre côté du fleuve, sur la commune d’Unias. a première on ne trouve que des fragments de tuiles à rebords et quelques tessons de céramique, dans la seconde des fragments de tuiles à rebords, des tessons d’amphores, de la céramique commune et sigillée.

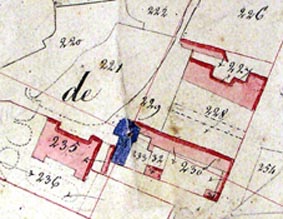

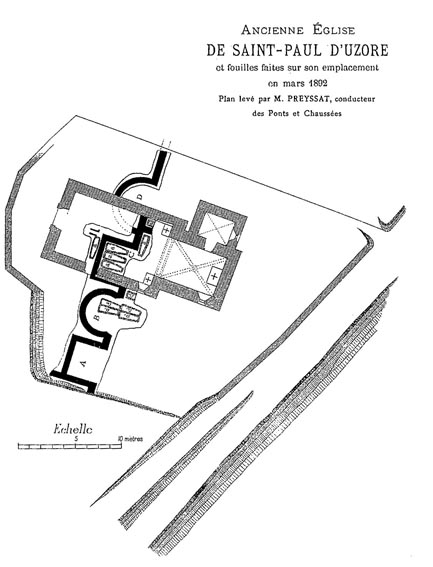

a première on ne trouve que des fragments de tuiles à rebords et quelques tessons de céramique, dans la seconde des fragments de tuiles à rebords, des tessons d’amphores, de la céramique commune et sigillée. La commune de Saint-Paul-d’Uzore est située sur le versant est des Monts d’Uzore et fait le pendant de celle de Chalain-d’Uzore. Son relief se partage entre le flanc de l’émergence basaltique et une plaine très humide où l’on trouve plusieurs étangs ou anciens étangs. Le reste du territoire est constitué principalement de prés ; les parcelles en état d’être prospectées sont donc peu nombreuses.

La commune de Saint-Paul-d’Uzore est située sur le versant est des Monts d’Uzore et fait le pendant de celle de Chalain-d’Uzore. Son relief se partage entre le flanc de l’émergence basaltique et une plaine très humide où l’on trouve plusieurs étangs ou anciens étangs. Le reste du territoire est constitué principalement de prés ; les parcelles en état d’être prospectées sont donc peu nombreuses.

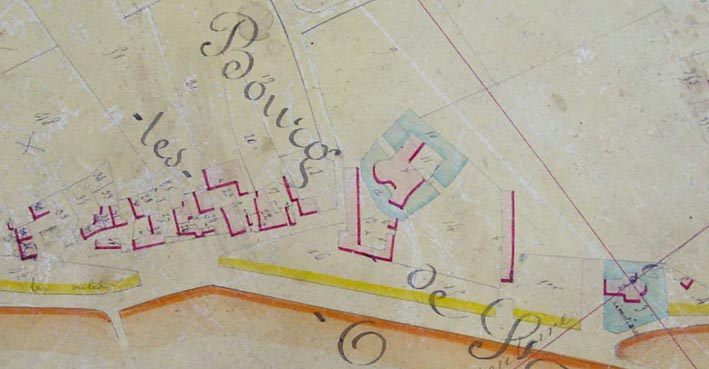

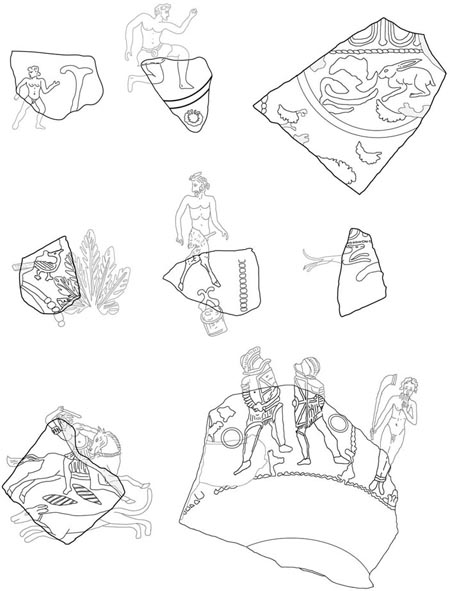

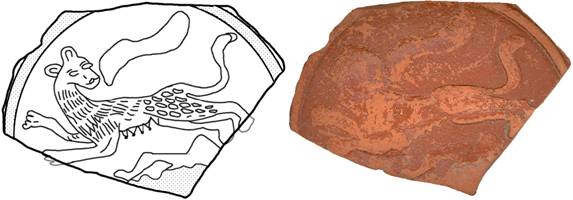

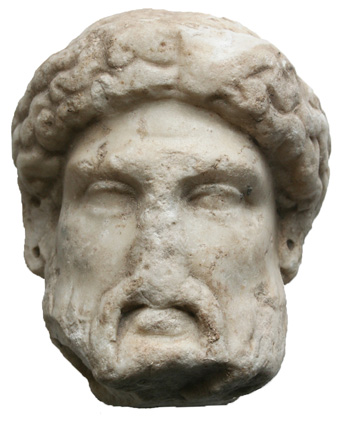

substructions diverses associées à de la céramique gallo-romaine, statuettes en bronze et buste en marbre attribué à Galba. La prospection, effectuée dans les terrains aux alentours, a montré l’existence d’un vaste site implanté dans un vallon. Nous avons trouvé des indices allant de la protohistoire (tessons de céramique non tournée), en passant par la période gallo-romaine classique (tuiles à rebords, éléments d’hypocauste, céramique commune, fine, peinte et sigillée) et tardive (céramique paléochrétienne) jusqu’au Moyen-Age (céramique grise et noire, rebords à bandeau, décors digités). Une plaque boucle mérovingienne complète cette large fourchette chronologique. Dans les bois, on devine, sans possibilité de les dater, des aménagements en terrasse. La prospection a permis aussi le ramassage d’éléments liés à une petite activité métallurgique. Enfin,

substructions diverses associées à de la céramique gallo-romaine, statuettes en bronze et buste en marbre attribué à Galba. La prospection, effectuée dans les terrains aux alentours, a montré l’existence d’un vaste site implanté dans un vallon. Nous avons trouvé des indices allant de la protohistoire (tessons de céramique non tournée), en passant par la période gallo-romaine classique (tuiles à rebords, éléments d’hypocauste, céramique commune, fine, peinte et sigillée) et tardive (céramique paléochrétienne) jusqu’au Moyen-Age (céramique grise et noire, rebords à bandeau, décors digités). Une plaque boucle mérovingienne complète cette large fourchette chronologique. Dans les bois, on devine, sans possibilité de les dater, des aménagements en terrasse. La prospection a permis aussi le ramassage d’éléments liés à une petite activité métallurgique. Enfin,  l’étude du cadastre ancien, indique tout proche un lieu-dit les cimetières.

l’étude du cadastre ancien, indique tout proche un lieu-dit les cimetières.

La commune de Boisset-lès-Montrond est située en bordure et sur la rive gauche de la Loire. Son relief se compose pour une partie, du lit majeur du fleuve et pour l’autre, par une terrasse irrégulière. Au niveau du bourg, une légère élévation forme une colline au pied de laquelle coule la Mare. Cette rivière traverse toute la commune, dans une petite vallée, jusqu’à son confluent avec la Loire.

La commune de Boisset-lès-Montrond est située en bordure et sur la rive gauche de la Loire. Son relief se compose pour une partie, du lit majeur du fleuve et pour l’autre, par une terrasse irrégulière. Au niveau du bourg, une légère élévation forme une colline au pied de laquelle coule la Mare. Cette rivière traverse toute la commune, dans une petite vallée, jusqu’à son confluent avec la Loire. bronze contenant environ 300 monnaies fut découvert. Ce trésor, enfoui vers la fin du IIIe siècle de notre ère est un témoin de la période trouble et instable qu’a traversée notre région.

bronze contenant environ 300 monnaies fut découvert. Ce trésor, enfoui vers la fin du IIIe siècle de notre ère est un témoin de la période trouble et instable qu’a traversée notre région.

La commune de Grézieu-le-Fromental se trouve sur la rive gauche de la Loire, au centre de la plaine du Forez. Son relief est à deux composantes : une première, au sud, formée d'une élévation de direction est-ouest ; une seconde, au nord, formée par une dépression en forme de cuvette. Le terrain est très argileux.

La commune de Grézieu-le-Fromental se trouve sur la rive gauche de la Loire, au centre de la plaine du Forez. Son relief est à deux composantes : une première, au sud, formée d'une élévation de direction est-ouest ; une seconde, au nord, formée par une dépression en forme de cuvette. Le terrain est très argileux. des éléments gallo-romains.

des éléments gallo-romains. Vers les Armands, trois zones distinctes ont été prospectées. Deux contiennent des fragments d'amphores, de la céramique commune et quelques tuiles à rebords. La troisième a livré une plus grande variété de céramique car de la sigillée a été ramassée.

Vers les Armands, trois zones distinctes ont été prospectées. Deux contiennent des fragments d'amphores, de la céramique commune et quelques tuiles à rebords. La troisième a livré une plus grande variété de céramique car de la sigillée a été ramassée. à décor et fragment de meule. Ensuite vers la Pommière, figure le même type de matériel mais en quantité plus dense. Il est accompagné de nombreux tessons de sigillée luisante. Ce type de céramique, bien particulier, indique une occupation de l'Antiquité Tardive.

à décor et fragment de meule. Ensuite vers la Pommière, figure le même type de matériel mais en quantité plus dense. Il est accompagné de nombreux tessons de sigillée luisante. Ce type de céramique, bien particulier, indique une occupation de l'Antiquité Tardive. La période médiévale se caractérise par un château, une église et une maladrerie. Le premier, bâti par la famille du Verney, aux XIIIe/XIVe s., a été largement modifié au cours du temps. La seconde dont l'abside datait des XIe/XIIe s. a été entièrement démolie au XIXe s. Dédiée à sainte Catherine, elle possédait des fresques représentant son martyre. La trace photographique de ces œuvres a été conservée. Il ne reste que peu de vestiges de la maladrerie citée au XVe s. Seule la partie basse du bâtiment est encore visible.

La période médiévale se caractérise par un château, une église et une maladrerie. Le premier, bâti par la famille du Verney, aux XIIIe/XIVe s., a été largement modifié au cours du temps. La seconde dont l'abside datait des XIe/XIIe s. a été entièrement démolie au XIXe s. Dédiée à sainte Catherine, elle possédait des fresques représentant son martyre. La trace photographique de ces œuvres a été conservée. Il ne reste que peu de vestiges de la maladrerie citée au XVe s. Seule la partie basse du bâtiment est encore visible. La commune de Rivas est située sur la rive droite de la Loire, en bordure du fleuve. L’essentiel de son territoire est installé dans le lit majeur. Seule l’extrémité est occupe une position un peu plus élevée sur les contreforts de la terrasse ancienne.

La commune de Rivas est située sur la rive droite de la Loire, en bordure du fleuve. L’essentiel de son territoire est installé dans le lit majeur. Seule l’extrémité est occupe une position un peu plus élevée sur les contreforts de la terrasse ancienne.  Les autres indices datent de la période gallo-romaine. Près du Crozet, il a été ramassé des fragments de tuiles à rebords en quantité importante, des morceaux de tubuli d’hypocauste, des éléments de maçonnerie (chaux + pierres), de la céramique commune, peinte et sigillée. La densité et la présence de matériaux de construction inciteraient à croire à l’implantation d’un petit habitat. Malheureusement, un lotissement est venir recouvrir l’ensemble sans que l’on puisse en apprendre plus.

Les autres indices datent de la période gallo-romaine. Près du Crozet, il a été ramassé des fragments de tuiles à rebords en quantité importante, des morceaux de tubuli d’hypocauste, des éléments de maçonnerie (chaux + pierres), de la céramique commune, peinte et sigillée. La densité et la présence de matériaux de construction inciteraient à croire à l’implantation d’un petit habitat. Malheureusement, un lotissement est venir recouvrir l’ensemble sans que l’on puisse en apprendre plus. de fondation près de La Cote. L’absence de terre cultivée aux alentours ne permet pas de confirmer une occupation.

de fondation près de La Cote. L’absence de terre cultivée aux alentours ne permet pas de confirmer une occupation.

en remploi dans le soubassement d’un mur en pisé, au hameau du Pavé. Il s’agirait, d’un Hermès bicéphale, coupé en deux, dont il ne reste que la tête de Bacchus, en marbre blanc. Tous ces éléments semblent indiquer la présence d’un édifice monumental ou d’une riche demeure.

en remploi dans le soubassement d’un mur en pisé, au hameau du Pavé. Il s’agirait, d’un Hermès bicéphale, coupé en deux, dont il ne reste que la tête de Bacchus, en marbre blanc. Tous ces éléments semblent indiquer la présence d’un édifice monumental ou d’une riche demeure. ésence à une centaine de mètres à l’est d’éléments lithiques indique une antériorité de fréquentation du lieu et celles de tessons médiévaux à l’ouest une postériorité du site. Cette dernière est confirmée par les textes qui, dès les Xe/XIe siècles, mentionnent une villa de Liviniacus puis de Luiniacus.

ésence à une centaine de mètres à l’est d’éléments lithiques indique une antériorité de fréquentation du lieu et celles de tessons médiévaux à l’ouest une postériorité du site. Cette dernière est confirmée par les textes qui, dès les Xe/XIe siècles, mentionnent une villa de Liviniacus puis de Luiniacus.