Bonson

Bonson

La commune de Bonson se situe au sud de la plaine du Forez, en bordure du fleuve. Elle porte le nom de la rivière qui la traverse, au sud-est, et qui se jette dans la Loire sur la commune voisine de Saint-Cyprien, dans une zone où les gravières ont fortement modifié le paysage. Son territoire n’est pas très étendu mais la densité du bâti, résidentiel et industriel, est importante et les parcelles en état d’être prospectées sont par conséquent très limitées.

Les découvertes archéologiques sont peu nombreuses mais ce qui ne signifie pas que son territoire n’a pas été occupé dans des temps anciens. Quelques indices d’une présence gallo-romaine ont été ramassés sous la forme de fragments de tuiles à rebords dans le lit majeur de la Loire, au lieu-dit les Littes ; de la tuile a aussi été ramassée accompagnée de quelques tessons de céramique commune vers Esserterie.

Les diagnostics successifs effectués par les archéologues de l’Inrap entre 2008 et 2013 lors de l’établissement de la ZAC Les Plaines, située à l’ouest de la commune de Bonson ont donné quelques résultats positifs. Cette zone englobe aussi une partie du territoire des communes de Sury-le-Comtal et de Saint-Marcellin-en-Forez. Un horizon néolithique a été mis en évidence ainsi que quelques structures antiques. La plus présente est une petite nécropole, sans doute familiale, datant des Ier et IIe siècles, ainsi que des traces du bucher de crémation. Elle se situait non loin du bourg moderne de la ville. Des drains et des fossés dont certains sont antiques (un des fossés a été daté de l'Antiquité Tardive) montre une parcellisation ancienne de l’endroit.

En 1903, au lieu-dit la Tuilière, près du hameau du Béchet, un sarcophage bâti en dalles de calcaire a été exhumé lors de travaux agricoles. Aucun élément permettant une datation n’a été retrouvé à l’intérieur ou aux alentours ; il a néanmoins été avancé le XIIe siècle comme datation la plus ancienne lui étant attribuable.

En 1903, au lieu-dit la Tuilière, près du hameau du Béchet, un sarcophage bâti en dalles de calcaire a été exhumé lors de travaux agricoles. Aucun élément permettant une datation n’a été retrouvé à l’intérieur ou aux alentours ; il a néanmoins été avancé le XIIe siècle comme datation la plus ancienne lui étant attribuable.

Si l’on consulte l’ancien cadastre de 1811, nous constatons que ce qui constitue aujourd'hui le bourg moderne était alors inexistant. Quelques domaines isolés et les deux groupements de Lurieu et du bourg de Bonson constituaient les seuls habitats. C’est la conjonction de plusieurs facteurs qui contribuèrent au développement du nouveau bourg et l’abandon progressif de l’ancien qui se trouvait en dehors des voies de  communications : l’intersection de deux routes nouvelles avec celle venant de Saint-Bonnet-le-Château (celles de Montbrison à Saint-Etienne par Saint-Rambert et par Andrézieux) ; la construction du pont d’Andrézieux ; le passage du chemin de fer et la création de la gare.Anciennement, c'était le lieu-dit actuel de la Chapelle qui constituait le centre de vie de la commune.

communications : l’intersection de deux routes nouvelles avec celle venant de Saint-Bonnet-le-Château (celles de Montbrison à Saint-Etienne par Saint-Rambert et par Andrézieux) ; la construction du pont d’Andrézieux ; le passage du chemin de fer et la création de la gare.Anciennement, c'était le lieu-dit actuel de la Chapelle qui constituait le centre de vie de la commune.

La chapelle Notre-Dame de Bonson possède en commun avec d’autres édifices de ce type, la légende accompagnant sa création, au XIe siècle. Une statue de la Vierge fut découverte par un berger dans le creux d’un arbre. Elle fut emportée par les habitants, mais elle revint d’elle-même plusieurs fois vers le lieu de découverte où fut alors élevé la chapelle. Une Vierge sculptée datant du XVe s. a été dérobée dans les années 1980-90 ; ce n’était donc pas la Vierge primitive.

Le bâtiment est construit en bordure de la balme qui domine le lit majeur du fleuve et le bief des moulins. La façade possède un clocher mur et un campanile à deux chapiteaux sculptés (oiseau et motifs végétaux). Le portail date de la construction ; il est surmonté d‘une petite fenêtre. On distingue aussi sur cette façade les agrandissements effectués au cours du XVIe siècle par l’adjonction de chapelles latérales.

Le bâtiment est construit en bordure de la balme qui domine le lit majeur du fleuve et le bief des moulins. La façade possède un clocher mur et un campanile à deux chapiteaux sculptés (oiseau et motifs végétaux). Le portail date de la construction ; il est surmonté d‘une petite fenêtre. On distingue aussi sur cette façade les agrandissements effectués au cours du XVIe siècle par l’adjonction de chapelles latérales.  Celle de gauche est dédiée à Saint Joseph, la première de droite, plus richement décorée a été financée par la famille Gonyn (Abbé Signerin) et la seconde consacrée à Notre Dame. Le chœur actuel, a trois pans, date de 1866 et il a remplacé un chœur plus ancien avec une abside en cul de four.

Celle de gauche est dédiée à Saint Joseph, la première de droite, plus richement décorée a été financée par la famille Gonyn (Abbé Signerin) et la seconde consacrée à Notre Dame. Le chœur actuel, a trois pans, date de 1866 et il a remplacé un chœur plus ancien avec une abside en cul de four.

La croix des Rameaux que l’on trouve à l’entrée du hameau mais dont l’emplacement initial a été a modifié, a subi de nombreuses rénovations : le socle et le dé sont du XVIe s., le fût du XVIIe s., le chapiteau du XVIIIe s., l’entablement du XIXe s. et le croisillon du XXe s. (voir base de données Lapis crucem).

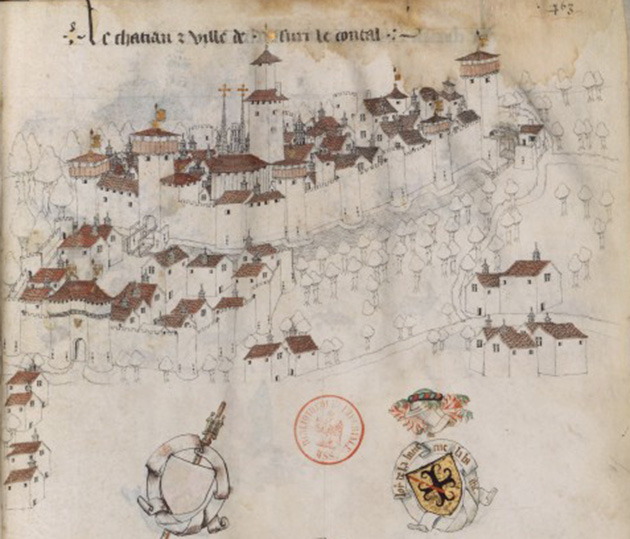

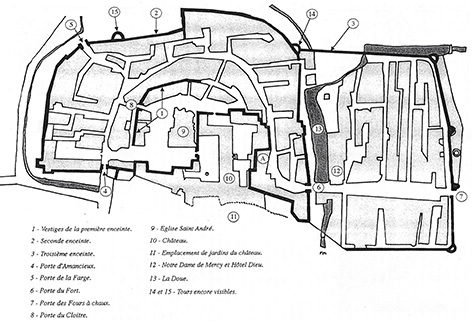

Au XVe siècle, en remplacement d’un édifice plus ancien, l’église dédiée à Saint-André a été construite. Elle sera modifiée ou agrandie plusieurs fois entre le XVIe et le XIXe siècle. Une crypte, servant d’ossuaire, se trouve sous le bâtiment.

Au XVe siècle, en remplacement d’un édifice plus ancien, l’église dédiée à Saint-André a été construite. Elle sera modifiée ou agrandie plusieurs fois entre le XVIe et le XIXe siècle. Une crypte, servant d’ossuaire, se trouve sous le bâtiment. Une maladrerie existait sur le chemin qui conduit de Sury-le-Comtal à Saint-Romain-le-Puy, près d’Amancieux où le toponyme a été conservé dans les matrices cadastrales anciennes. A l’époque ce chemin était celui qui reliait Montbrison à Saint-Rambert et au pont de Saint-Just.

Une maladrerie existait sur le chemin qui conduit de Sury-le-Comtal à Saint-Romain-le-Puy, près d’Amancieux où le toponyme a été conservé dans les matrices cadastrales anciennes. A l’époque ce chemin était celui qui reliait Montbrison à Saint-Rambert et au pont de Saint-Just. Le te

Le te

Il semblerait, que le château fut seigneurie de La Pierre-Duron jusqu’à la moitié du XVIIIe s. Le bâtiment a fait l'objet d'une étude.Elle

Il semblerait, que le château fut seigneurie de La Pierre-Duron jusqu’à la moitié du XVIIIe s. Le bâtiment a fait l'objet d'une étude.Elle

Le clocher gothique datant du XVe siècle est la seule partie restante de l’ancienne église ; elle est sous le vocable de saint Michel

Le clocher gothique datant du XVe siècle est la seule partie restante de l’ancienne église ; elle est sous le vocable de saint Michel